Félicité Gaignaire, née le 25 octobre 1837, à La Motte-en-Champsaur, est le deuxième enfant et la première fille de Paul Gaignaire [58] (1796-1870) et de son épouse Rosalie Gentillon [59] (1807-1868). Elle se marie le 18 avril 1860 avec un jeune homme du village, qui, fait rare à l'époque, est du même âge qu'elle, à un mois près. Ils ont tous les deux vingt-deux ans. Il est le fils unique de Jean Barthélemy (1798-1838) qui était mort quelques mois après sa naissance. Sa mère, Madeleine Maron (1808-1895), s'était remariée avec Augustin Blanchard, des Héritières. Dans le contrat de mariage passé devant Me Charles Barthélemy, notaire à La Motte (un homonyme sans lien avec le marié), les parents de Félicité lui donnent une modeste dot de 300 francs en meubles et 300 francs en espèce. En revanche, ils la dotent de plusieurs terres sur le territoire de La Motte-en-Champsaur, qui représentent une surface totale de 1 ha. 67 a., ébauche d'un patrimoine foncier qui s'ajoute à celui que possède Jean Barthélemy lui venant de son père (3 h. 83 a.). D'ailleurs, la mère de ce dernier lui abandonne l'usufruit dont elle bénéficiait sur les biens de son défunt mari. Ainsi, Jean Barthélemy devient le propriétaire plein et entier du petit domaine paternel, dont l'importance le situe dans la moyenne des propriétaires du village. Pour terminer sur ce contrat, Félicité Gaignaire est accompagnée par son frère Paul, clerc de notaire à Gap, qui remplit ainsi son rôle de conseiller patrimonial pour ses sœurs, conformément aux attentes de ses parents.

Bien que propriétaire d'une maison au village, Jean Barthélemy vient habiter dès son mariage dans la maison de ses beaux-parents. Il est probable qu'à partir du moment où le seul fils Gaignaire avait abandonné le travail de la terre au profit du notariat, il devient nécessaire pour Paul Gaignaire père de se trouver un successeur. C'est probablement le rôle qui est dévolu à Jean Barthélemy et la signification de cette installation au sein de sa belle-famille. C'est ainsi qu'en 1861 et 1866, il est recensé avec sa famille dans la maison Gaignaire. Jean Barthélemy et Félicité Gaignaire ont eu trois filles, nées à La Motte, dans la maison de leurs grands-parents :

- Emma Félicité Zoé, née le 3 février 1861.

- Hélène Pauline Rosalie, née le 21 août 1863.

- Hortense Mathilde Rosalie, née le 3 mars 1866.

Quelques jours après la naissance de sa dernière fille, Félicité Gaignaire meurt chez ses parents, le 13 mars 1866, à l'âge de vingt-huit ans. Ce décès, suivi de ceux des parents Gaignaire, respectivement en 1868, pour Rosalie Gentillon et en 1870, pour Paul Gaignaire, a modifié les arrangements prévus lors du mariage. Lors du partage des biens de leurs grands-parents, en 1870, les filles de Jean Barthélemy et Félicité Gaignaire héritent de presque 5 hectares de terres (4 ha. 79 a.) sur le territoire de La Motte, y compris celles données en mariage à leur mère, et un bois sur la route des Infournas de 68 a. En revanche la maison familiale Gaignaire échoit à la dernière fille, non mariée, Rosalie. Jean Barthélemy part donc vivre avec ses deux filles dans la maison qui lui vient de son père, un peu à l'écart du village. En effet, entretemps, la fille aînée Zoé est décédée en 1871, à l'âge de dix ans. La tante de Jean Barthélemy, Charlotte Maron, vit avec eux et probablement se substitue à la mère disparue.

|

| Maison Barthélemy, à La Motte-en-Champsaur (maison au centre, à gauche du pylône portant la mention du gîte) |

|

| Maison Jules Aubert, des Héritières (La Motte-en-Champsaur) (ancienne maison Maron, puis Barthélemy) Il s'agit de la maison au deuxième plan, aux volets fermés, partiellement masquée. |

Le 16 janvier 1887, la fille cadette de Jean Barthélémy, Mathilde, âgée de vingt ans, accouche d'un garçon de père inconnu. Elle le prénomme Henri Victor. Comme dans le même temps, sa sœur aînée et son mari Jules Aubert deviennent régulièrement parents, la maison des Héritières va vite devenir trop petite. En ce début d'année 1887, elle abrite le père Jean Barthélemy, sa fille aînée, son gendre et leurs trois enfants, sa fille cadette et son fils, sa tante Charlotte Maron, toujours vaillante malgré ses quatre-vingt-deux ans (elle mourra quelques mois plus tard, le 9 septembre), sans oublier un petit domestique de treize ans, Virgile Meyer, soit dix personnes au total. Est-ce pour cela ? Est-ce en lien avec cette naissance illégitime ? Toujours est-il que Jean Barthélemy change de nouveau de résidence au village et retourne vivre avec sa fille et son petit-fils dans la maison paternelle, alors que les Aubert restent aux Héritières. Après ce quatrième changement de domicile pour lui, il ne bougera plus jusqu'à son décès.

Après le mariage de sa fille cadette, en 1896, Jean Barthélemy reste seul dans sa maison de La Motte où il décède le 18 mars 1905 à soixante-sept ans. Il a été élu maire de La Motte lors des élections de mai 1871. Il le restera jusqu'en octobre 1876 où il est remplacé par Eugène Nicolas. Du côté de son épouse, les trois enfants d'Isidore Pascal et Rosalie Gaignaire se retrouvent orphelins lors du décès de leur mère en octobre 1889. C'est leur grand-père Isidore Pascal qui devient leur tuteur, mais, lorsque celui-ci meurt le 21 mai 1896 à quatre-vingt-six ans, il faut lui trouver un remplaçant. Lors d'un conseil de famille tenu le 8 juin 1896 devant le juge de paix du canton de Saint-Bonnet, Jean Barthélemy accepte d'être tuteur de ses neveux par alliance Armand et Paul Pascal. Malheureusement, quelques années plus tard, il demande de nouveau la réunion du conseil de famille car il ne peut « plus s'occuper des affaires de ses neveux par suite d'une infirmité qui lui empêche d'écrire et même de lire, la vue lui faisant défaut ». Ce conseil tenu le 7 octobre 1899 le décharge de cette responsabilité qu'il confie à Hippolyte Escalle, autre neveu par alliance de Jean Barthélemy et cousin germains des enfants Pascal. Remarquons que malgré cette infirmité, Jean Barthélemy vit seul dans sa maison de La Motte jusqu'à son décès.

|

Généalogie simplifiée de la famille Barthélemy |

Hélène Barthélemy (1863-1947), épouse Jules Aubert (1852-1928)

Jules Aubert et Hélène Barthélemy ont eu sept enfants, tous nés aux Héritières, à La Motte-en-Champsaur :

- Jean Jules, né le 13 novembre 1881.

- Marie Gustave, né le 6 novembre 1883, habituellement prénommé Auguste.

- Joseph Louis Henri, né le 30 avril 1886.

- Léonard Alexis, né le 23 février 1889.

- Paul Adrien, né le 15 octobre 1891.

- Hélène Félicie Léa, née le 20 août 1895.

- Félicie Ida Émilie, née le 9 septembre 1900.

Jules Aubert (1881-1943)

Peut-être parce qu'il est le fils aîné, c'est à lui qu'échoit la charge ou le privilège, c'est selon, d'être le notaire de cette branche de la famille Gaignaire. Il a probablement fait ses classes comme clerc de notaire chez son cousin germain Paul Gaignaire (il est recensé à Gap, 3, rue de France, en 1906). Il est nommé notaire à Saint-Julien-en-Champsaur, par décret du 18 juin 1910. Il assurera cette fonction jusqu'à son décès en 1943, à l'âge de soixante-et-un ans. De son mariage avec Emma Pierrou (1890-1988), il a eu deux enfants, dont Francis (1920-2004), avocat à Gap.

Auguste Aubert (1883-1932)

De tous les enfants Aubert, il est le seul à avoir été tenté durablement par l'aventure américaine. C'est probablement lui qui arrive à New York le 5 mars 1904, en provenance du Havre, avec d'autres Champsaurins. Il va rejoindre son cousin Noé Aubert, à Riverside, en Californie. Comme son père, il ne se présente pas lors du conseil de révision, ni lors de l'incorporation. Il est déclaré insoumis le 9 avril 1909. À la différence de son père, il ne reviendra pas. Le 22 janvier 1916, il se marie à Grand Junction, dans l'état du Colorado avec une Américaine, Lalita Evers. Même s'il n'a pas rempli ses obligations militaires en France, il se fait recenser dans son pays d'adoption lors de la Première Guerre mondiale, en 1918. Il est alors qualifié d'éleveur de moutons et vit à Price, dans l'état de l'Utah où se trouvent de nombreux Champsaurins et ses cousins Florent Aubert et Jean Aubert. C'est là qu'il est recensé en 1920 avec son épouse, où il est précisé qu'il possède son propre ranch. Il est désormais prénommé August.

Son « Death certificate », sensiblement plus riche que les actes de décès français, nous apprend qu'il est mort le 14 mai 1932 chez lui, au 10 West 1st North, à Price, dans l'Utah, d'un « acute edema of the glottis & laryngitis » à la suite d'une maladie contractée à Colton, toujours dans l'Utah. Il travaillait alors pour Honoré Dusserre, un autre Champsaurin, comme « sheepman » [berger]. Il était divorcé. C'est son cousin Florent Aubert (orthographié Florenz) qui déclare le décès.

Il est enterré au cimetière de Price. Si sa tombe ne semble pas avoir été conservée, un article très détaillé du journal local, The Sun Advocate, nous donne beaucoup de précisions sur les conditions de son décès.

La vie de berger dans les ranchs américains était dure. Malade, il est revenu à cheval au « corral » pour demander de l'aide, puis a été rapatrié à Price où il est mort. Comme le confirme cet article, il n'a pas eu d'enfants.

Louis Aubert (1886-1950)

C'est lui qui reprend la ferme paternelle aux Héritières. De son mariage avec Zélie Loubet, de La Motte (1899-1983), il a eu sept enfants dont aucun, semble-t-il, n'a pris sa succession. Il est mort à La Motte le 12 décembre 1950.

Léonard Aubert (1889-1969)

Lui aussi tenté par l'aventure américaine, il part du Havre sur La Provence, le 8 février 1913, et arrive à New-York le 15 février 1913, pour rejoindre son frère August(e) à Green River, dans le comté d'Emery, en Utah. Au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, il vit à Price, dans l'Utah, comme son frère et ses cousins. Il revient en France au moment de la mobilisation et ne repartira plus. Après la guerre, on le retrouve forgeron à Grenoble, route d'Eybens, en 1921, puis il revient vivre à La Motte, comme propriétaire cultivateur, avec son épouse, Juliette Motte (1904-1999). Il n'a pas eu de descendance, à notre connaissance. Il est mort à La Motte le 7 mai 1969.

|

| Léonard Aubert Photo de sa carte du combattant (source : Archives des Hautes-Alpes) |

Paul Aubert (1891-1961).

Après avoir envisagé le notariat – il est clerc de notaire chez son frère aîné Jules, en 1911 –, il se réoriente dans le commerce de quincaillerie, probablement au moment de son mariage, et rejoint sa belle-famille, les Andrety, qui gérait une quincaillerie à Gap, 45, rue Carnot. Cette entreprise, qui s'est beaucoup développée, est devenue « multi spécialiste dans la distribution de matériels de second œuvre de bâtiment & des solutions pour l'habitat auprès d’une clientèle de professionnels, de particuliers, de collectivités et d’industries » comme l'explique son site Internet. Son fils Raymond Aubert (1922-2015) et son petit-fils Christian Aubert seront présidents de cette société. Il est décédé à Gap, le 3 mars 1961.

Hélène Aubert (1895-1973)

Elle épouse en 1919 Henry Brochier (1890-1974), de Saint-Julien-en-Champsaur, qui a été agent général d'assurances, à Valence (1936), après une carrière de sous-officier dans l'artillerie, d'où une descendance. Elle est décédée à Bourg-de-Péage, près de Valence, le 13 février 1973,

Félicie Aubert (1900-1985)

Elle épouse en 1929 Auguste Chabrier (1894-?), de Claret dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui a été employé du Trésor à Nyons et Romans, après, lui aussi, une carrière de sous-officier dans les chasseurs à pied. Ils ne semblent pas avoir eu de descendance. Elle est décédée à Sainte-Marie-d'Alloix, dans l'Isère, le 27 septembre 1985.

Les parents Jules Aubert et Hélène Barthélemy ont toujours vécu aux Héritières, où ils ont cultivé le domaine familial. Jules Aubert est décédé le premier, le 2 avril 1928, à l'âge de soixante-quinze ans. Son épouse lui a survécu presque vingt ans. Elle est décédée le 10 août 1947 à l'âge de quatre-vingt-trois ans.

Mathilde Barthélemy (1866-1951), épouse de Pierre Pourroy (1863-1924)

En définitive, Mathilde Barthélemy qui avait eu un fils naturel en 1887 s'est mariée une dizaine d'années plus tard, le 12 août 1896, avec Pierre Pourroy, cultivateur à Pont Sarrazin, à La Rochette, près de Gap. Celui-ci avait aussi eu sa période américaine car, au moment du recensement de la classe 1883, il était cultivateur en Californie. Et, comme d'autres, il en était revenu.

La famille de Mathilde Barthélemy, ép. Pourroy se distingue par ses « Américains » et sa tombe. Pour commencer par ce dernier point, lorsqu'on va au cimetière de La Rochette, une très grande tombe attire le regard :

C'est celle de la famille Pourroy. Pourtant, elle n'est pas tant remarquable par sa taille que par les nombreuses photos et les plaques émaillées qui l'ornent, en en faisant presque un arbre généalogique illustré. L'autre caractéristique, que nous verrons plus tard, est le rappel de tous les « Américains » de la famille.

C'est ainsi que l'on peut dérouler par l'image l'histoire de cette branche, en commençant par le fils Henri Barthélemy dont le rôle a été très important dans la vie américaine de deux fils Pourroy. La tombe ne comporte pas de photo, mais une mention de son décès :

Après avoir vécu avec sa mère et son grand-père à La Motte-en-Champsaur, il suit sa mère à Pont Sarrazin, dans la famille de son beau-père. En 1906, âgé de dix-neuf ans, il est ouvrier confiseur, chez Irénée Faure, à Gap, rue Pasteur. Comme beaucoup de Hauts-Alpins de l'époque, l'appel de l'Amérique est le plus fort. Le 10 novembre 1906, il embarque au Havre sur La Gascogne. Il est qualifié de « pastryman » [garçon pâtissier], à son arrivée à New York dix jours plus tard où il vient rejoindre un ami, M. Senegas, à New York, 156 Christopher Street. Il s'installe alors dans cette ville qu'il ne quittera plus. Dès le 6 août 1912, moins de six ans après son arrivée, il fait une « declaration of intention » devant la cour suprême de l'état de New York pour acquérir la nationalité américaine, preuve que dès l'âge de vingt-cinq ans, il n'avait aucune intention de revenir vivre en France. Il est alors cuisinier et habite dans Manhattan, 102 E 54th street. Il obtiendra la citoyenneté américaine le 24 août 1917. Il est toujours cuisinier, mais il habite désormais 108 E 56th street, à quelques rues de son domicile précédent. Il a quitté la France avant son service militaire, ce qui avait conduit les autorités à le déclarer insoumis. Au moment de la déclaration de guerre, en 1914, il ne cherche toujours pas à régulariser sa situation en France, en revanche, il se fait recenser militairement aux Etats-Unis cette même année 1917. Ce document nous apprend qu'il est alors « chef », autrement dit chef cuisinier au Blackstone Hotel, un hôtel disparu depuis qui était situé 50 E 58th Street, à Manhattan. Il est donc enrôlé dans l'armée américaine du 8 décembre 1917 au 9 mai 1919 dans le Headquarter Detachment, du 305th Machine Gun Battalion. Cela lui permettra ensuite, après la guerre, de se faire rayer des contrôles de l'insoumission en France, le 17 mai 1920, à la suite d'un avis du consul de France, à New York, du 26 avril 1920. Selon sa fiche matricule, il est domicilié dès 1922, au Gramatan Hotel, Lawrence Park, à Bronxville (New York). En 1923, il est rejoint par son demi-frère Arthur Pourroy et en 1925, par son autre demi-frère, Soliver Pourroy. Le 9 juin 1924, il demande un passeport « to visit my mother » en France. Cela nous permet d'avoir sa photo car la demande de passeport est conservée et numérisée sur le site FamilySearch :

|

| Henri Barthelemy, en 1924 |

Nous savons que sa fille s'est mariée en 1963 avec un certain Kenneth Rogers et qu'ils ont eu deux enfants, Linda et Paul. Il existe peut-être encore des descendants d'Henri Barthélemy aux Etats-Unis aujourd'hui.

Revenons à la famille Pourroy, sa belle-famille. Sur la tombe de La Rochette, la photo nous fait découvrir le père, Pierre Pourroy :

qui partage une plaque tombale avec son fils Arthur :

La mère, Mathilde Barthélemy :

- Fernand Pierre, né le 15 janvier 1898.

- Gaston Alfred, né le 30 mars 1899.

- Léopold Félicien, né le 11 février 1901.

- Soliver Emmanuel, né le 9 avril 1903.

- Arthur Ludovic Sabin, né le 17 août 1906.

- Roger Albert Gaston, né le 16 mars 1909 et décédé deux semaines plus tard le 4 avril 1909.

Fernand Pourroy (1898-1918)

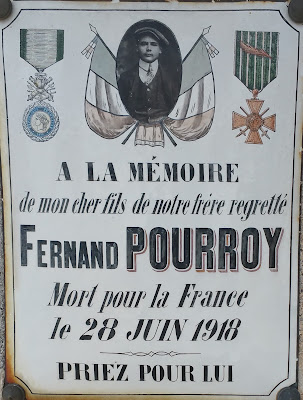

La plaque émaillée qui a été placée sur la tombe nous dit tout de sa mort :

Lors de la Première Guerre mondiale, il est incorporé le 1er mai 1917, à dix-neuf ans, au 157e régiment d'infanterie, puis passe au 26e régiment d'infanterie. Il est mort « tué à l'ennemi » dans le secteur d'Ambleny, à Saint-Bandry, dans l'Aisne et est inhumé à la nécropole nationale de Vic-sur-Aisne.

Léopold Pourroy (1901-1922)

Le troisième fils a aussi droit à une belle plaque émaillée :

En revanche, à la différence de son frère, il faut se référer aux archives pour nuancer ce qui est indiqué sur cette plaque. En 1918, il n'a que dix-sept ans et n'est donc pas mobilisé pour la guerre. Lors du recensement militaire, en 1921, il habite à Marseille, 1, boulevard Garibaldi. Il est incorporé le 9 avril 1921 au 1er régiment d'artillerie de montagne. À la fin de l'année 1922, toujours soldat dans ce régiment, il est admis à l'hôpital mixte (civil et militaire) de Gap où il décède le 20 décembre, à l'âge de vingt-et-un ans. Rien n'indique que son décès soit lié à son service militaire. Dans tous les cas, il n'a pas eu droit à la mention « Mort pour la France », en marge de son acte de décès dans les registres de Gap. Après avoir dit cela, on comprend la peine des parents qui voient mourir en quelques années deux fils alors qu'ils sont sous les drapeaux et qui souhaitent mettre en valeur leurs sacrifices pour la patrie.

Soliver Pourroy (1903-1951)

Le quatrième fils a été gratifié d'un prénom qu'il semble être le seul à avoir porté en France et même dans le monde (sur les millions de personnes accessibles via le site Geneanet, il est le seul à porter ce prénom). L'acte de naissance, très lisible, ne comporte aucune ambiguïté sur l'orthographe :

J'ai pensé, à un moment donné, qu'il s'agissait d'une orthographe personnelle (et fantaisiste) du secrétaire de mairie pour transcrire un prénom qu'il ne connaissait pas. Mais, la suite de l'histoire a prouvé que c'est sous cette forme que ce prénom a été utilisé jusque sur la tombe de La Rochette :

Pour moi, le mystère reste entier. D'où vient ce prénom ? Certes, il existe comme nom de famille, catalan semble-t-il, mais rien, ni sur internet, ni sur Gallica ne donne de piste. Il est probable qu'il s'agisse d'une forme dérivée d'un autre prénom, que le père ne savait pas orthographier, peut-être un souvenir de ses années américaines : Silver ? Oliver ? Solver (prénom norvégien, probablement présent aux Etats-Unis) ?

Son aventure américaine commence lorsqu'il arrive à New York par Le France le 16 avril 1925. À ce moment-là, il est encore qualifié de « farmer ». Il annonce à l'administration de l'immigration qu'il va rejoindre son demi-frère Henri Barthelemy, au Gramatan Hotel, à Bronxville (New York). Après ce premier séjour et un retour en France, il est de nouveau enregistré à New York le 29 janvier 1928. Il est alors qualifié de « butcher » [boucher]. Son contact à destination est toujours son demi-frère Henri Barthelemy, au Gramatan Hotel, à Bronxville (New York). Il déclare son intention de toujours rester aux États-Unis, même si nous n'avons pas trouvé trace d'une naturalisation. En 1930, il est recensé à Mount Vernon, dans le comté de Westchester (état de New York), avec sa femme Katie Pourroy, née Johnson, comme « chef » [chef cuisinier], dans un hôtel, et elle, comme « maid » [bonne], dans une famille, peut-être les Defeo, chez qui ils sont logés. En 1933, à l'occasion d'un nouvel enregistrement à l'immigration à New York, après un séjour de six mois en France, nous apprenons qu'il est désormais considéré comme résident permanent aux États-Unis. Il est toujours qualifié de « chef » et habite avec sa femme au 62 Morgan Street, à Tuckahoe (comté de Westchester, état de New York). Quelques mois plus tard, ils habitent maintenant 26 Summit Avenue, à Plainfield, dans le New Jersey, où il est toujours cuisinier. Cette commune d'un peu moins de 40 000 habitants, à 50 km au sud-ouest de New York appartient à son aire d'influence. Le pavillon où ils vivent existe toujours, dans le quartier nord de la ville, North Plainfield. Il n'a probablement guère changé depuis :

|

| North Plainfield, 26 Summit Avenue (au centre) |

C'est là qu'il vivait encore lorsqu'il décède le 20 septembre 1951 à l'hôpital local, le Muhlenberg Hospital. Il n'a alors que quarante-huit ans. Un petit entrefilet dans le journal régional, The Courier-News from Bridgewater, New Jersey, nous donne l'information :

Soliver Pourroy, 48, of 26 Summit Ave., died this morning (Sept. 20, 1951) in Muhlenberg Hospital, after a long illness. Funeral arrangements have not yet been announced. Mr. Pourroy is survived by his widow, Mrs. Katie Pourroy; and three brothers, Arthur of Miami Beach, Henry of the Bronx, and Gaston, in France.

La traditionnelle description de la famille nous confirme qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Une mention sur Geneanet cite un garçon mort en bas-âge.

Arthur Pourroy (1906-1968)

Son arrivée aux Etats-Unis semble précéder celle de son frère Soliver, puisque la première mention que l'on trouve est son débarquement du France, à New York, le 3 mars 1923. Il n'a que seize ans et est qualifié de « farmer ». Il va aussi rejoindre son demi-frère Henri Barthelemy, au Gramatan Hotel, à Bronxville (New York). En 1925 il est recensé à New York, mais rentre en France en 1926, probablement pour satisfaire aux obligations militaires. Il est de retour aux Etats-Unis, où il arrive à New York sur le De Grasse, le 21 janvier 1928. Il est alors qualifié de « cook » [cuisinier], suivant en cela l'exemple de ses deux frères, Henri et Soliver. C'est d'ailleurs le nom du premier qu'il donne à l'administration de l'immigration lorsqu'on lui demande qui il va retrouver. Comme précédemment, son point de chute à l'arrivée est ce Gramatan Hotel, à Bronxville (New York) qui semble avoir été si important dans l'histoire familiale dans ces années-là. En 1930, on le retrouve à Atlantic City, lorsqu'il fait sa déclaration d'intention pour naturalisation, le 2 décembre. Il est alors cuisinier et habite 127 North Morris Avenue, à Atlantic City (New Jersey). Il est naturalisé le 28 juin 1933 et habite toujours à Atlantic City, mais au 17 South Indiana Avenue. Atlantic City est une ville balnéaire située sur la côte atlantique du New Jersey. Elle est connue pour ses nombreux casinos, ses vastes plages et sa promenade emblématique. Il y avait du travail pour un chef cuisinier.

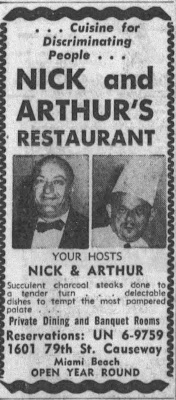

Quelques années plus tard, il quitte cette station balnéaire pour une autre, car il est recensé avec sa femme Alma (on ne connaît pas son nom de famille), en 1950, à Miami Shores, 7515, Dickens Avenue. Il est « chef » [chef cuisinier]. Sa présence en Floride est attestée depuis 1945. C'est probablement lui qui tient le restaurant Nick & Arthur Restaurant sur la 79th Street Causeway, à Miami (North Bay Village) pour lequel on trouve cet historique sur la page Facebook de la Miami Springs Historical Society and Museum.

Nick Baca and Arthur Pourroy formerly with the Park Ave and Plantation Restaurants in Hollywood opened their Nick & Arthur's Restaurant located in the old Vanity Fair Building on the 79th St. Causeway on Jan 30, 1957. With Nick working the front and Arthur in the kitchen the restaurant became an immediate success. Giant portions of well prepared food served by well trained waiters made reservations a must unless you were prepared for a lengthy wait to get seated. They remained in business until 1986 after which Billy's Seafood Restaurant in Miami Springs opened their second location there.

|

| Localisation du restaurant à Miami |

|

| Nick & Arthur's Restaurant, Miami Beach |

Arthur Pourroy est mort en janvier 1968, dans le Dade County, probablement à Miami. Comme on l'a vu, son souvenir est rappelé sur la tombe de la famille Pourroy, à La Rochette, sur la plaque qu'il partage avec son père.

En conclusion sur les trois Américains de la famille de Mathilde Barthélemy, on peut noter qu'ils se distinguent de leurs compatriotes Champsaurins partis aux Etats-Unis par leurs destinations, leurs métiers et leurs épouses. Là où ses derniers partaient majoritairement dans l'Ouest américain (Californie, Nevada, Utah, Washington) pour y exercer le métier d'éleveur de moutons et se mariaient souvent avec des Champsaurines, soit déjà présentes sur place, soit qui venaient spécialement de France pour épouser un compatriote, les trois fils de Mathilde Barthélemy sont restés dans l'Est américain pour y exercer le métier de chef cuisinier et, les trois, ont épousé des Américaines.

Gaston Pourroy (1899-1967)

|

| Gaston Pourroy Photo de sa carte du combattant (source : Archives des Hautes-Alpes) |

Nous terminons par le seul fils resté à Pont Sarrazin pour succéder à son père. Les deux fils décédés jeunes auraient peut-être pu aussi lui succéder – ils sont qualifiés de cultivateur lors du recrutement militaire –, mais la vie en a décidé autrement. Les deux cadets ont préféré les Etats-Unis et la cuisine, à l'agriculture dans les Hautes-Alpes.

Gaston Pourroy s'est marié avec Louise Vial (1901-1984), de Bénévent-et-Charbillac. Ils ont eu trois enfants qui ont assuré une descendance à cette branche de la famille. Un enfant Pourroy, né à Gap en 2002, assure la continuité de la famille dans les Hautes-Alpes jusqu'à aujourd'hui.

Lien vers la généalogie de Félicité Gaignaire, ép. Jean Barthélemy et de sa descendance : cliquez-ici.

Article sur les parents de Félicité Gaignaire : Paul Gaignaire [58] (1796-1870) et son épouse Rosalie Gentillon [59] (1807-1868).