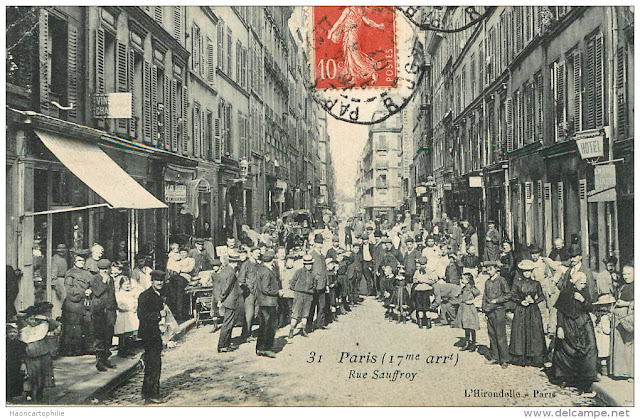

Après le mariage de Joseph

Jaquin [140] et Claudine Cohendet-Chapot [141] (

cliquez-ici), je m'intéresse aujourd'hui au décès du père de Claudine, Claude Cohendet-Chapot, grâce à un document particulièrement intéressant, son inventaire après décès.

|

| Sépulture de Claude Cohendet-Chapot, le 10 mars 1741, dans les registres paroissiaux de Venthon (Savoie) |

Le 8 mars 1741, Claude

Cohendet-Chapot [282] meurt dans sa maison de Venthon, en Savoie.

Nous ne connaissons pas sa date de naissance, mais il devait avoir

une trentaine d'années. Il s'était marié le 25 février 1734 avec

Anne Deschamps-Bonnat [283] de la paroisse voisine de Conflans

(aujourd'hui, incorporée à Albertville). Au moment de son décès,

ils ont deux enfants : Claudine, née le 13 mars 1737 et Joseph

né le 2 novembre 1739. Comme il était d'usage lorsqu’un défunt

laissait des enfants mineurs, il était procédé à un inventaire

des biens, tant mobiliers qu'immobiliers, afin de garantir les droits

des héritiers jusqu'à leur majorité. En effet, dans le cadre du

régime dotal, si l'épouse restait propriétaire de sa dot, elle

n'avait pas de droits particuliers sur l'héritage de son mari, qui

revenait à ses enfants. En tant que tutrice, elle était donc

responsable de leur préserver cet héritage jusqu'à leur majorité.

À leur majorité, les enfants devaient lui donner quittance de sa

gestion de leurs biens. Dans ces conditions, l'inventaire du défunt

permettait de garantir une « image » fidèle de tous les

biens dont la tutrice serait plus tard comptable.

Ainsi, dès le 8 mars,

le notaire Claude Antoine Viallet, de Conflans, vient poser les

scellés, les « cachettement » comme l'indique l'acte. Le

10 mars, Claude Cohendet-Chapot est inhumé. Le 16 mars, le notaire

se présente à la maison des « hoirs [héritiers] de feu

Claude Cohendet Chappot » pour procéder « à inventaire

des effets, titres, meubles, créances et autres délaissés par

ledit feu Claude Cohendet Chappot ». L'inventaire va durer deux

jours, les 16 et 17 mars. Sont présents la veuve, Anne

Deschamps-Bonnat, son frère Jean François Deschamps-Bonnat qui se

porte caution pour sa sœur, et cinq témoins, tous de Venthon :

Antoine Roengier-Monet, oncle maternel du décédé, Louis

Hivert-Besson, son beau-frère, Joseph Girondet-Ramboud, Joseph

Sibuet et Antoine Gindrat.

C'est cet inventaire

que nous allons analyser. Il contient trois parties : les

meubles, les titres, autrement dit tous les papiers du défunt, et

enfin les biens immobiliers. Comme il s'agit de l'inventaire de

Claude Cohendet-Chapot, tout ce qui pouvait appartenir à sa veuve

n'est pas inventorié, même s'il y est parfois fait référence.

La maison du défunt

est composée d'une cuisine, qui est la pièce principale, et d'une

cave, le tout surmonté d'un grenier et d'un « galletaz ».

À côté de la cuisine, se trouve une écurie – une « equirie »

comme l'orthographie le notaire. Il semble qu'il y avait aussi une

grange, qui est peut-être confondue avec le grenier. La maison est

couverte de paille, autrement dit de chaume. Le notaire, avec les

témoins, passe dans chaque pièce et relève tous les objets, en

donnant, pour chacun, une estimation de sa valeur, qualitativement,

ou de son usure.

Dans la cuisine, il ne

trouve que trois meubles : deux lits en sapin et un « mauvais »

coffre en sapin avec une serrure.

Comme ustensiles de

cuisine, il inventorie :

Deux pots à feu

« de guise » (en fonte) d'une contenance de 4 pots, soit

6 litres chacun.

Deux marmites de

cuivre, d'une contenance d'environ un demi-seau.

Un pot, un

demi-pot et deux cuillères en étain.

Une tasse à

puiser l'eau, deux cuillères à pot, deux poêles à frire.

Deux seaux de

bois.

Une crémaillère,

deux petits chenets, une poêle à feu.

Une poêle à

frire percée.

Une lampe de

métal.

S'il ne relève aucune

nourriture, qui est conservée au grenier, il trouve dix livres (à

peu près 4 kg) de « fillet de rite », autrement dit des

écheveaux de fibre de chanvre tissée et douze livres (à peu près

5 kilos) de « fillet d'etoupe », soit de la fibre de

chanvre non tissée.

Enfin, dans cette

pièce, Claude Cohendet-Chapot conserve son fusil.

La cuisine était la

pièce principale de la maison, celle dans laquelle toute la famille

vivait, mangeait, recevait et dormait. C'était la seule pièce aussi

dans laquelle se trouvait une cheminée, qui permettait en même

temps de faire la cuisine, grâce aux marmites, attachées à la

crémaillère, et aux poêles, et de se procurer un peu de chaleur en

hiver. La description de la maison laisse penser que l’écurie est

distincte de la cuisine, autrement dit qu'il n'y avait pas de

cohabitation des hommes et des animaux, comme on le voit dans de

nombreux autres villages de montagne dans les Alpes.

|

| Cette image d'un intérieur savoyard, largement postérieure et quelque peu caricaturale, donne une idée de l'utilisation de la cheminée pour la cuisine et le chauffage. Dans cet intérieur, les animaux cohabitent avec la famille. |

Le reste des biens se

trouve au grenier, situé au-dessus. Il n'est pas précisé comment

on y accède, mais il devait probablement y avoir un escalier

extérieur. Il y a là les deux coffres de la famille, le meuble de

rangement par excellence. Il y a le coffre en sapin, avec ses

ferrures et serrures, dans lequel Claude Cohendet-Chapot conserve ses

titres et papiers qui sont inventoriés par le notaire, puis le

coffre en sapin avec ses ferrures et serrures fermant à clef, qui a

été donné à Anne Deschamps-Bonnat par son frère Jean François,

probablement au moment de son mariage, comme élément de la dot, et qui contient les habits de

la famille, dont les habits qui ont formé le trousseau de la veuve.

Comme expliqué, ce dernier ne sera pas inventorié.

Toujours au grenier, comme seuls meubles, il y a

une table en noyer, avec son « soutien », probablement le

pied de table, et trois chaises, aussi en noyer. Enfin, il n'y a qu'un seul ustensile

de cuisine, une « mauvaise » poêle à frire, qui

était probablement là car elle n'était plus utilisée. On y trouve

aussi « un poid à crochet sans coupe tirant du costé du plus

quarante sept livres et de l'autre douze livres », que

j'identifie comme une balance romaine, permettant de peser de 5 à 20

kilos (la livre de Savoie valait 418,61 grammes).

C'est aussi au grenier

que la famille conserve ses provisions. Dans un grand coffre en

sapin, appelé « arche », qui servait à conserver le

grain dans des compartiments, le tout mesurant 9 pieds de longueur et

4 de largeur, soit 3 mètres sur 1,30 mètre, à 3 niveaux, le

notaire inventorie 30 « cartes » de seigle et 12

« cartes » d'avoine, soit 4 hectolitres de seigle et 1,6

hectolitre d'avoine. Le « carte », ou « quarte »,

est une mesure de volume savoyarde. Sur une « terrasse »

(une étagère ?), il y a aussi deux pots d'huile de noix, deux

moitiés de lard de cochon et quatre jambons. Enfin, le notaire

trouve une « carte » et demi, soit 20 litres, d'orge

réservés pour l'ensemencement. Nous en reparlerons.

Le grenier abrite aussi

quelques outils agricoles : deux faux, deux haches, dont une

grosse hache appelée « pioule », un coin de fer, pour

fendre le bois et, enfin, un coutre avec un soc en fer servant de

charrue, pour labourer. Pour finir, la famille range là les deux

tours à filer, nécessaires pour le filage domestique du chanvre.

Les tours à filer faisaient parfois partie de la dot de la jeune

fille, puisque le travail des fibres était une tâche dévolue aux

femmes.

Nous avons bientôt

fini de faire le tour de la maison. Dans la cave, le notaire

inventorie quatre tonneaux de bois, dont certains sont cerclés de

fer, un cuvier, trois cornues (voir en fin de message) et comme outils agricoles, un

« tridant » (une fourche), et une herse. Devant la cave,

se trouve une cuve dont le notaire rapporte qu'il faut refaire le

fond.

Voilà tous les biens

de la famille.

On peut seulement

s'étonner de ne trouver aucune assiette, ni aucun couvert, hormis

quelques cuillères. Il est fort probable que l'on mangeait

directement dans les marmites ou pots, avec les cuillères. La

cuisine se faisait directement dans la cheminée, dans les marmites

qui étaient accrochées à la crémaillère. On constate donc une

certaine rusticité de mœurs et d'usages. On remarque aussi qu'il n'y

a aucun siège dans la cuisine, qui était pourtant le lieu de vie,

où l'on mangeait, dormait et vivait. Le coffre pouvait servir de

siège. Peut-être qu'il y avait des murets le long du mur pour

s'asseoir. La table et les sièges remisés au grenier ne devaient

guère servir et, surtout ne devaient pas servir à un usage

quotidien. Il faut toujours avoir à l'esprit que les intérieurs

paysans « anciens » tels qu'on peut les voir dans les

musées régionaux, les musées de la vie rurale, dans les films et,

plus généralement, dans l'imagerie de la vie d'antan, reflètent en

réalité un état de ces intérieurs tels qu'ils étaient à la fin

du XIXe siècle, et non ceux du début XIXe et encore moins du XVIIIe

siècle. A ma connaissance, il n'existe pas de vues d'intérieurs

paysans savoyards, que ce soit ceux des paysans « moyens »

comme l'étaient Claude Cohendet-Chapot et sa famille ou de paysans

plus aisés ou de bourgeois de village. Seuls ces inventaires peuvent

nous en donner un aperçu. C'est aussi pour cela qu'il ne faut pas

déduire de ce très grand dépouillement de l'intérieur de ces

maisons que nous avons affaire à une famille pauvre.

Le linge de la famille

est tout aussi modeste. Parmi le linge de ménage, le notaire

inventorie douze draps de toile commune, trois nappes de toile

commune, trois serviettes et une « couverte » (une

couverture) de drap gris.

Quant aux habits du

défunt, il se résume à huit chemises, une veste de draps, une

veste de toile à drap, un corsage de toile à drap, un corsage de

ratine, une paire de culotte de ratine bleue, une autre paire de

culotte de toile à drap, trois cravates de toile de marchand. Pour

se couvrir, Claude Cohendet-Chapot a deux chapeaux. Le « corsage »

doit être un gilet. Quant aux culottes, c'était l'habit habituel

des hommes. Le notaire ne relève aucun bas, qui était le complément

de la culotte. Pour se faire une idée de la cravate, cette

définition du Dictionnaire de l'Académie française de 1694

décrit ce qu'était la cravate à cette époque : « Sorte de mouchoir fait de toile ou de taffetas qui entoure le col, et

tient lieu de collet. » On était alors plus proche de

l'écharpe que de la cravate que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, dans cette région,

l'usage était plutôt de porter des chaussures que des sabots.

Pourtant, dans cet inventaire, il n'y en a aucune. Peut-être que le

défunt a été enterré avec la seule paire de chaussures qu'il

possédait.

|

| Image, probablement enjolivée, du costume des paysans d'Allevard, qui nous donne, néanmoins, une idée du costume masculin au XVIIIe siècle (source : Les anciens costumes des Alpes du Dauphiné, Edmond Delay, 1922). |

Cette autre image, datée de 1804, est peut-être plus proche de l'habillement ordinaire. Comme dans l'inventaire des habits de Claude Cohendet-Chapot, l'homme porte une veste et une culotte en drap, un gilet bleu (un « corsage »), une cravate blanche et une large ceinture rouge. Il porte des bas et des guêtres. Il est coiffé d'un tricorne, comme, peut-être, en portait notre ancêtre.

Comme toutes les

familles de petit paysan et petit propriétaire de cette région, la

famille Cohendet-Chapot combinait la culture céréalière :

seigle, avoine et orge, et un peu d'élevage. Dans l'écurie de la

maison, Me Viallet trouve quatre vaches, dont deux appartiennent à

la veuve Anne Deschamps-Bonnat. L'âge des vaches est donné en

« veaux ». Une des vaches est âgée de « cinq

veaux », et les autres de « neuf veaux ». A côté

de ces vaches, le notaire relève deux veaux de deux ans, six brebis,

dont il précise que ce sont des agneaux d'une année et enfin un

« petit chochon » qu'il qualifie de « hivernage »

si ma lecture est correcte. Il doit s'agir du cochon que la famille

engraisse pendant l'hiver, pour ensuite être tué à l'automne

suivant afin de fournir le lard et le jambon, sous forme de salaison, comme ceux qu'ils

conservent dans le grenier.

Dans un des coffres du

grenier, la famille conserve précieusement les différents papiers

de famille : contrats de mariage, testaments, obligations,

quittances, contrat de vente, etc. Dans ce pays de droit écrit, ces

documents étaient la preuve tangible de l'histoire patrimoniale de

la famille. Il n'y a pas moins de 29 ensembles de documents,

contenant de une à cinq pièces. Le plus ancien est un « contrat

de ratification portant relachement d'un quarteron de terre pour

Nicolas Jacquin, de Venthon, par Mauris Ducretet Payez, du mandement

de Chatel », de 1668, soit 73 ans auparavant. Ce Nicolas

Jacquin apparaît plusieurs fois parmi les papiers, sans que l'on

sache à quel titre. Si le notaire a répertorié cet acte, c'est

qu'il devait avoir une importance pour l'histoire patrimoniale de

Claude Cohendet-Chapot, à la différence de ces autres documents

qu'il se contente de rassembler dans « une liasse où sont

contenus tous les papiers de nulle valeur ». L'ensemble de ces

papiers montre que ces ménages vivaient dans une économie de la

dette où chacun devait de l'argent en même temps qu'il lui en était

dû, d'où ces quittances nombreuses qui sont la preuve que les

dettes ont été payées ou que les sommes sont encore dues. La

situation financière de Claude Cohendet-Chapot semble avoir été

assez saine car il meurt sans dettes, ni créances.

La dernière partie de

l'inventaire, tout aussi instructive pour nous, est la description

détaillée de toutes ses propriétés foncières, sur la base du

cadastre de Venthon. A la différence de beaucoup de régions

françaises, la Savoie, alors hors du royaume de France, disposait

déjà d'un cadastre dès le XVIIIe siècle, basé sur de très

belles cartes qui représentaient de façon colorée et précise le

découpage des terroirs entre les champs, les bois, les vignes, les

habitations, les chemins et, plus généralement, tous les détails

du paysage. Associé à ces « mappes », car tel était le

nom de ces cartes, le cadastre en lui-même référençait toutes les

propriétés des personnes. Parmi les papiers inventoriés, il y a

une copie du cadastre pour Antoine Cohendet-Chapot, le père de

Claude, datée de 1733. C'est probablement sur la base de ce document

que le notaire inventorie les propriétés de Claude Cohendet-Chapot.

Pour illustrer la précision de la description des parcelles, cet extrait :

Transcription :

Item champ aud.

contenant suivant led. cadastre quatre journaux trois cent

huittante six toises

cinq pieds et sous le numero d'icelluy deux cent vint quatre et le

tout

se confine par les

champs de jean baptiste ducretet payaz dessus le susd. chemin

tendant de venthon au

pomarey dessous et pré des hoirs de me benoist marin champ

d'antoine roengier

monet pré dud. loüis deschamps bounat et champ de jaque vouthier

du levant champ des

hoirs dud. me. benoist marin du couchant

La surface de la

parcelle est exprimée en journal, toise et pied, qui sont les unités

de mesure de surface en Savoie. Le journal valait 29 ares 48 m2,

400 toises faisaient un journal et 8 pieds faisaient une toise. Cette

parcelle mesure donc 1 hectare 46 ares et 41 m². Le notaire décrit précisément les confins, autrement dit les propriétés mitoyennes, avec leurs propriétaires, selon les 4 points cardinaux : nord (« dessus »), sud (« dessous », est (« levant ») et ouest (« couchant »). Cette parcelle se trouve sur la « mappe », au quartier aujourd'hui appelé Poirier Rousset :

La parcelle 222,

insérée dans la parcelle 224, appartient aussi à Claude

Cohendet-Chapot. Elle est qualifiée de pré. On remarque que la

convention de représentation des champs est une évocation d'un

terrain labouré, avec ses sillons, alors que le pré est une surface

verte. Sur cette parcelle 224 se trouve une petite construction, en

rouge, qui appartient aussi à Claude Cohendet-Chapot. Dans

l'inventaire, ce bâtiment est qualifié de grange, d'une surface de

143 m². C'est un petit bâtiment comportant au rez-de-chaussée une

écurie, surmontée d'une grange, le tout étant couvert de paille,

autrement dit de chaume. Ces petits bâtiments agricoles, qui

semblent nombreux sur le territoire de la commune, permettaient de

garder les récoltes, les outils et le bétail proches des champs et

des prés. Dans le cas présent, cette grange ne se trouve qu'à 400

m. de la maison familiale, à vol d'oiseau. Si, au moment du décès

de Claude Cohendet-Chapot, cette écurie et cette grange contenaient

des biens, ils ne sont pas inventoriés.

En définitive, sur la

commune de Venthon, Claude Cohendet-Chapot possédait 13 parcelles,

qui totalisaient 4 hectares 31 ares. Il y avait une variété de

terres : des champs, qui sont des terres labourables, des près,

pour le pâturage du bétail, des vergers, proches des maisons, et

des bois de châtaignier. Ainsi, cette variété permettait à la

famille d'assurer sa subsistance, en lui fournissant tous les

aliments dont elle avait besoin : seigle, pour le pain, avoine,

orge, laitages, fournis par les vaches, viande de porc, châtaignes,

fruits et probablement légumes. Les parcelles plantées de

châtaigniers offraient du bois de chauffage, outre le complément

alimentaire fourni par les châtaignes. Ce bois était indispensable

pour assurer la cuisine quotidienne et la chaleur en hiver, d'autant

que la description de la maison laisse penser qu'il n'y avait pas de

cohabitation des hommes et des animaux dans une même pièce en

hiver, comme on le voit fréquemment dans d'autres régions de

montagne. La découpe du bois de chauffage était une activité

importante, comme on l'a vu par la possession de deux haches et d'un

coin de fer, parmi les rares outils agricoles que possédait Claude

Cohendet-Chapot.

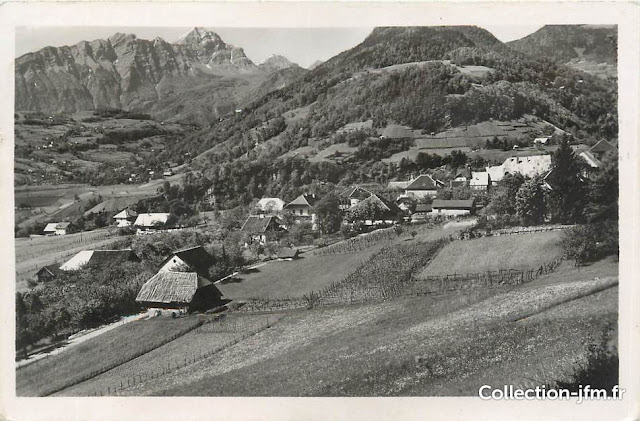

Pour compléter

l’approvisionnement de la maison, la famille possédait une

parcelle de vigne de 850 m², à « Plambety » (Plan

Betet), sur la commune voisine de Conflans, sur un coteau surplombant

la vallée de l'Isère, exposé à l'ouest. Claude Cohendet-Chapot

pouvait ainsi faire sa « piquette ».

|

| Les vignes de Conflans |

Comme beaucoup de

paysans de Venthon, Claude Cohendet-Chapot possédait sa maison

d'habitation. Cependant, il se distinguait en possédant une deuxième

maison, proche de la première, composée d'une cuisine, d'une

écurie, d'un galetas et d'une petite cave, le tout d'une surface de

100 m². Enfin, en plus de la grange citée ci-dessus, il en

possédait une autre sur un autre terroir de la commune, proche de

cette deuxième maison.

|

| Sur ces deux vues : « mappe » de 1732 et photo aérienne (source : Géoportail), on constate que la trame des rues est restée inchangée, même si de nombreuses rues ont été élargies. La maison Chapot est entourée d'un cercle blanc. En bas à gauche, le cimetière, où sont enterrés nos ancêtres Joseph Barféty et Joséphine Uginet-Chapot, arrière-arrière-petite-fille de Claude Cohendet-Chapot. |

|

En définitive, par

l'ensemble de ses propriétés, Claude Cohendet-Chapot appartenait à

la catégorie des petits propriétaires. Tant par la surface

possédée, que par la diversité des types de terres, il pouvait

assurer la subsistance alimentaire de sa famille, sans qu'il lui soit

nécessaire ni d'acheter des denrées alimentaires, ni de vendre sa

force de travail pour se créer un revenu. Notons d'ailleurs qu'il

procurait à sa famille une certaine variété alimentaire :

céréales, féculents (châtaignes), fruits, légumes, viandes et

salaisons, vin. Il disposait aussi des matériaux de base pour

couvrir ses maisons, avec la paille de seigle pour faire le chaume,

et le bois pour se chauffer, faire la cuisine et construire les

quelques meubles qu'il possédait. Il devait tout de même être

obligé de vendre une partie de sa production pour disposer d'un peu

de liquidité pour payer les taxes et impôts, pour acheter les biens

qu'il ne pouvait pas fabriquer (ustensiles de cuisine et outils

agricoles) et pour compléter son patrimoine par des achats de

terres.

Dernière remarque sur

ce très riche inventaire, si on se donne la peine d'en relever tous

les détails. Le notaire précise que seules trois parcelles sont

ensemencées en seigle, soit une surface de 72 ares. Le seigle se

sème en automne. En revanche, l'ensemencement en orge n'a pas

encore été fait, puisque Claude Cohendet-Chapot a 20 litres d'orge

précieusement conservés au grenier pour cela. L'orge se plante au

printemps.

Pour revenir aux terres

possédées par Claude Cohendet Chapot : les parcelles 224 et 222 et

la grange, la comparaison entre le cadastre de 1732, celui de

1873 (premier cadastre établi après l'annexion de la Savoie à la

France) et le cadastre actuel montre une permanence du découpage des

parcelles sur une durée de presque 300 ans. La seule différence est

que les deux parcelles, ainsi que la grange ont été scindées en

deux parts égales. C'est très probablement le résultat d'un

partage entre les enfants de Claude Cohendet-Chapot, ou entre 2

frères d'une génération postérieure. L'usage de couper les

parcelles de même nature en deux s'explique par cette volonté de

conserver la diversité des terres, pour les différents usages

agricoles nécessaire à l'impératif de subsistance. Dans le cas de

Claude Cohendet-Chapot, une division de son patrimoine en 2 parts

égales pouvait conduire à disposer d'une surface totale trop faible

par rapport au minimum nécessaire pour assure la subsistance d'une

famille. Pour cela, il était donc impératif de se marier avec une

jeune fille de niveau social équivalent afin que sa dot compense la

perte due à cet usage des partages en parts égales.

|

| Comparaison des parcelles 224 et 222 et de la grange de Claude Cohendet-Chapot entre la « mappe » de 1732, le cadastre de 1873 et le cadastre actuel. |

Après le décès de Claude Cohendet-Chapot, sa veuve, Anne Deschamps-Bonnat s'est remariée en 1749 avec Jean Baptiste Duc, maître cordier, de la Plaine de Conflans. Nous ne savons ni quand ni où elle est décédée. Elle vivait encore en 1764. Sa fille aînée, Claudine Cohendet-Chapot, a épousé Joseph Jaquin (ou Jacquin) de Venthon le 1er août 1763. Nous descendons de ce couple. Le fils Joseph Cohendet-Chapot s'est marié vers 1775 à Paris avec Françoise Ursule Favre-Donnier, une Savoyarde de Paris. Ils ont fait souche à Venthon où l'usage a prévalu de les nommer simplement Chapot. Le témoin du décès de Joséphine Uginet-Chapot, veuve Barféty, en 1905, Donat Chapot, est un descendant de couple.

Le document numérisé est accessible sur le site des Archives départementales de Savoie, bureau du tabellion de Conflans, registre d'insinuation 02/01/1741-04/04/1741 (2C 1487), vues 279-283/585 :

cliquez-ici.

Ce travail d'études et de recherche d'Andrée Vibert-Guigue, professeure d'histoire, paru en 1973 :

La vie rurale à Saint-Maxime de Beaufort dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, est une source précieuse d'informations et de comparaisons pour l'analyse de cet inventaire. Beaufort-sur-Doron se trouve à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Venthon, au centre du Beaufortain :

Comme à Venthon, la propriété est très morcelée et les parcelles sont en général petites. A Beaufort, 22 % des propriétaires possèdent entre 2,5 et 5 hectares, comme Claude Cohendet-Chapot. 57 % possèdent moins de 2,5 ha. et 21 % plus de 5 hectares. On voit donc, par comparaison, qu'il se situe dans la moyenne supérieure des propriétaires, le classant parmi la moyenne paysannerie.

A propos du mobilier, elle donne une synthèse fondée sur l'exploitation des inventaires après décès :

Les meubles, fabriqués le plus souvent

par le paysan lui-même, visent à satisfaire les besoins

élémentaires des habitants.

Les bois de lit figurent dans tous les

inventaires sans exception. En général, chaque famille en possède

au moins deux. Isolés du reste de la chambre par des rideaux, ces

lits ne sont pas très confortables. Deux familles seulement

détiennent des matelas de laine ou de grains ainsi que des

paillasses. Les gens dorment sans doute directement sur le foin. Les

traversins et couvre-lits demeurent très rares. On les trouve

seulement chez les personnes aisées. Draps et couvertures par contre

abondent, Ces dernières très chaudes sont fabriquées sur place

grâce à la laine des moutons. Les peaux de ces animaux ainsi que

celles des chèvres sont utilisées comme couverture l'hiver

lorsqu'il fait bien froid. Dans chaque foyer, deux ou trois coffres

contiennent les linges et vêtements de chacun. Munis d'une serrure,

ils sont toujours soigneusement fermés à clef. [..]. Les tables,

quelquefois rondes, mais le plus souvent rectangulaires, sont assez

répandues. Comme tous les meubles d'ailleurs, elles se fabriquent en

bois sapin, quelques unes peuvent être en noyer. Les chaises

n'apparaissent qu'en 1780 ; pour s'asseoir les gens utilisent des

tabourets et surtout de longs bancs. Ceux-ci sont disposés de façon

à ce que leurs occupants bénéficient de la chaleur procurée par

la cheminée. Les poêles n'existent pas et le seul moyen de

chauffage est constitué par cette cheminée. A l'intérieur de

celle-ci, la crémaillère attachée à un anneau, permet d'accrocher

au-dessus du feu un chaudron en cuivre où l'eau chauffe en

permanence. Les paysans possèdent au moins trois ou quatre de ces

récipients. Ils sont de dimension variable, les plus gros pèsent

dix kilos, les plus petits, un kilo et demi. L'eau est transportée,

de la fontaine proche, à l'aide de bassins en cuivre ou de seaux en

bois. La cuisine se fait sur l'âtre, en avant du feu, en profitant

de la proximité de la flamme, grâce à des pots de fer. Ils sont

eux aussi de dimension variable [...] Ils disposent également de

marmites ou brons en fer ou fonte dans lesquelles ils font cuire la

soupe.

Les ustensiles de ménage se révèlent

assez nombreux. Les poêles à frire figurent dans tous les

inventaires, ainsi que les écumoires et les grandes fourchettes de

fer servant à saisir les légumes ou la viande. Couteaux à hacher,

saladiers, terrines, salières, moutardiers et moulins à poivre,

sont la propriété de personnages plus aisés.

Les pauvres comme les riches disposent

pour manger de plats, d'assiettes, d'écuelles et cuillères en étain

ou bois, qu'ils rangent soigneusement le repas fini dans le

"rattelier" prévu à cet effet. La vaisselle de faïence

existe, mais elle est un luxe réservé aux notaires et aux prêtres

de Saint-Maxime. Chez ces notables, on peut aussi trouver des

gobelets de verre et des tasses à café avec leurs soucoupes. Si les

cuillères d'étain sont très répandues, les fourchettes

exclusivement en fer demeurent encore une exception en 1750 ; en

1780 elles semblent être utilisées presque couramment. Les couteaux

ne sont jamais mentionnés dans les inventaires. Ils ne se révèlent

peut-être guère nécessaire car les paysans consomment, on va le

voir, des aliments qui souvent ne nécessitent pas la présence d'un

couteau.

Cette analyse permet de constater que Claude Cohendet-Chapot et sa famille vivaient dans la moyenne de leurs compatriotes, par l'équipement de leur foyer en mobilier et en ustensiles de cuisine, à l'exception déjà notée de la vaisselle. La frugalité des mœurs était alors partagée par presque tous.

Lien vers la généalogie de Claude Cohendet-Chapot :

cliquez-ici.

Lien de parenté avec ce couple :

cliquez-ici.

Je n'ai pas trouvé de représentation satisfaisante d'un intérieur savoyard au XVIIIe siècle. J'ai donc choisi de terminer ce message avec ce très célèbre tableau de Louis Le Nain : Famille de paysans dans un intérieur, daté des environs de 1642.

Je ne sais pas si la représentation est fidèle. La présence du vin, dans un verre qui détonne un peu par rapport aux autres biens et ustensiles, du pain et du sel peut laisser penser à un message symbolique ou religieux. Il ne faut donc pas y voir une peinture réaliste d'un intérieur paysan, mais, malgré cela, ce tableau m'évoque nos ancêtres paysans dans la simplicité de leur quotidien.

Complément :

A propos du mot « cornue », un lecteur m'a sympathiquement transmis cette information qui me donne une piste pour identifier cet objet :

« La cornue, ou comporte chez nous dans le sud, est un récipient de bois servant a transporter les raisins de la vigne à la cave. Ce nom de cornue vient du fait qu'il est équipé de deux supports ressemblant à des cornes. », avec cette image :