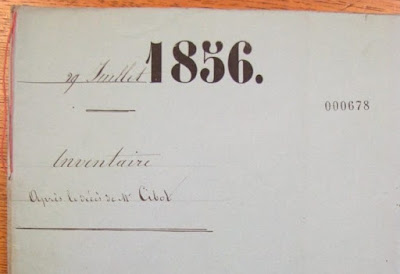

Il s'agit de l’inventaire après décès de Martial Clément Cibot, le deuxième mari de Joséphine Uginet-Chapot (1830-1902) [17] (nous descendons de son troisième mari, Joseph Barféty). Ce document nous apporte des informations totalement inconnues sur ce couple et leur vie à Paris. J'ai transcrit le contenu auquel vous pouvez accéder par ce lien :

cliquez-ici (j'ai supprimé le « verbiage » notarial lorsqu'il n’apportait aucune information). Pour accéder au document original :

cliquez-ici. J'ai surtout essayé d'exploiter toutes les informations pour en tirer le maximum de renseignements que je présente dans ce message.

|

| Signature de Joséphine Uginet-Chapot, dans l'inventaire de son mari. |

Joséphine Jenny Uginet-Chapot est née à Paris, au 32 rue Neuve-Saint-Roch [actuellement rue Saint-Roch] le 10 octobre 1830. Ses parents, Jean Uginet-Chapot (1803-1864) et Jeanne Jacquin (1803-1892), sont tous les deux nés à Venthon, près d’Albertville où ils se sont mariés en 1828. Comme beaucoup de Savoyards, ils sont venus s’installer à Paris. Au moment de la naissance de Joséphine, ils sont concierges à l’hôtel de Rivoli, dans la rue du même nom. Ils font baptiser leur fille le lendemain de sa naissance à l'église Saint-Roch.

|

| Eglise Saint-Roch, Paris. |

Joséphine sera le seul enfant du couple. Jean Uginet-Chapot et Jeanne Jacquin ont tenu différents commerces de marchand de vin, terme à comprendre dans son sens ancien de cabaretier ou tavernier qui débitait du vin au détail. Dans les années 1840, ils s’installent dans un immeuble qu'ils ont fait construire dans la rue des Poissonniers, sur la commune de Montmartre (aujourd’hui, 18

e arrondissement de Paris). Ils se sont associés avec leur beau-frère Jacques Girard pour leur activité de traiteur-restaurateur et de logeur en garni.

Joséphine Uginet-Chapot se marie une première fois avec un maçon de la Creuse, Silvain Meunier. Elle a 18 ans et lui 29 ans. Le mariage est célébré à l’église Saint-Pierre-de-Montmartre le 19 juillet 1849. Cette union dure peu car Silvain Meunier meurt moins d’un an plus tard, le 14 juin 1850. Ils n'ont pas eu d’enfants.

|

| La façade de l'église Saint-Pierre-de-Montmartre, élevée en 1765 (photo de 1880). |

|

| L'église Saint-Pierre-de-Montmartre, chevet, vers 1820. |

Elle se remarie rapidement avec un sellier originaire de Limoges, Martial Clément Cibot, âgé de 28 ans. Le mariage a de nouveau lieu à Saint-Pierre-de-Montmartre le 28 décembre 1852. Martial Clément Cibot quitte rapidement son métier d'artisan pour se consacrer aux commerces de boissons. Avec sa femme, ils deviennent ce que nous appellerions aujourd'hui cafetiers et qui s'appelait alors limonadiers. Dans l’

Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration, ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers, le nom de Cibot apparaît pour la première fois dans l’édition de 1855 comme limonadier au 14 boulevard des Batignolles, sur la commune du même nom (aujourd’hui 17

e arrondissement de Paris). Avant eux, il n'existait aucun commerce de ce type à cette adresse. Martial Clément Cibot et Joséphine Uginet-Chapot l'ont probablement créé. On les retrouve dans l’édition de 1856. Leur première fille, Madeleine Cibot est née le 5 octobre 1854 au 14 boulevard des Batignolles, ce qui peut laisser penser que leur installation à cette adresse s'est faite durant l’année 1854.

Jusqu'en 1860, le territoire de Paris se limitait aux 12 premiers arrondissements actuels. Il était entouré de communes autonomes comme Montmartre, Les Batignolles, Les Ternes (quartier de la commune de Neuilly). Entre ces communes et Paris, avait été construit un mur encerclant la ville, le mur des Fermiers-Généraux ou mur d'octroi, à l'emplacement des actuels boulevards de Clichy, des Batignolles, de Courcelles et de l'avenue de Wagram, pour la partie de Paris qui nous intéresse. À chacune des portes qui perçaient ce mur, ou plutôt des barrières, les marchandises qui entraient dans Paris devaient payer un droit d’octroi. Cela explique que les commerces de vins, les cafés, les restaurants et autres établissements de loisir s'installaient à l'extérieur de Paris, proches des barrières, pour faire bénéficier les populations de consommations moins chères. Comme ces zones étaient encore peu urbanisées, cela permettait aussi d’offrir des terrasses ou des cours ombragés pour les clients. C'est ainsi que s’est développée toute une zone de guinguettes, cafés, cabarets, bals et autres lieux de distractions le long des boulevards, qui sont à l'origine des quartiers de Pigalle, de Belleville, de Montparnasse, etc.

Le premier café des époux Cibot-Uginet se trouvait donc proche de la barrière de Clichy. Cette photo nous montre bien l’aspect que revêtait alors le mur, la barrière qui le perçait (celle-ci se trouve à l'emplacement de l’actuelle place Clichy) et le début d’urbanisation à l'extérieur du mur. Le mur et les barrières seront démantelés en 1860, lors de l’annexion des communes périphériques et l'extension de Paris dans ses limites actuelles.

|

| La barrière de Clichy, par Gustave Le Gray, vers 1853-1854. On distingue au premier plan le mur d'octroi, puis la barrière de Clichy (actuellement place Clichy) et au dernier plan, Montmartre, avec ses moulins (à gauche) et le sommet (à droite) qui n'est pas encore couronné par le Sacré-Cœur. |

|

| Autre vue de la Barrière de Clichy, par Gustave Le Gray, vers 1853-1854. Au-delà du mur d'octroi, se trouve le début du boulevard des Batignolles, avec sa promenade arborée. Le n° 14 se trouve un peu au-delà sur la gauche. Ces 2 vues sont strictement contemporaines de l'époque où Martial Clément Cibot et Joséphine Uginet-Chapot vivaient dans ce quartier. |

L'établissement du boulevard des Batignolles ne devait pas satisfaire leurs ambitions, car ils revendent le fonds de commerce à un certain Thomas pour la somme de 12 000 francs et ils se mettent d’accord avec un propriétaire des Ternes, Jean-Pierre Gauthier, avec lequel il signe un bail le 24 janvier 1856. Ils conviennent de lui louer un terrain sur lequel se trouve « une petite maison servant alors à l’usage de marchand de vins, située 4 boulevard de l’Étoile, […] ayant environ 11,64 m. de façade sur le boulevard » avec une espace à l'arrière. Le cabaret est alors tenu par Vicaire. Sur cet emplacement, ils ont le droit « d'y établir une nouvelle construction, à leur frais, pour usage de café – estaminet. »

Ils ont choisi de s’installer à la barrière du Roule, un peu plus à l’ouest, dans le prolongement du boulevard des Batignolles. Dans sa

Notice historique sur les Ternes (Seine) et les environs, paru en 1849, l’abbé Bellanger écrit : « Barrière du Roule. — A l'extrémité du faubourg Saint-Honoré et du Roule; cette entrée est une des plus importantes de Paris, (car elle est la route d’Évreux, de Caen, de Rouen et la haute Normandie); les règlements de police, excluant de la barrière de l’Étoile à l'arrivée de certaines voitures pesamment chargées, toutes les provisions en tous genres qui viennent par le pont de Neuilly, se présentent à la barrière du Roule ; on a estimé à deux mille le nombre des voitures qui chaque jour entrent dans Paris par cette voie : cette barrière est séparée par 470 mètres de celle de l'Étoile. » C'est actuellement la place des Ternes. Entre la barrière de l’Étoile (actuelle place Charles-de-Gaulle, que beaucoup appelle encore place de l’Étoile) et la barrière du Roule, le boulevard qui longe extérieurement le mur s'appelait alors le boulevard de l’Étoile. C’est aujourd’hui la partie de l'avenue de Wagram entre la place Charles-de-Gaulle et la place des Ternes. Le n° 4 du boulevard de l’Étoile correspond à l'actuel n° 47 de l'avenue de Wagram.

Ce plan de Neuilly de 1851 nous donne une bonne image du quartier lorsqu'ils se sont installés :

|

| Détail, avec l'emplacement du n° 4 du boulevard de l'Etoile |

On voit bien qu’il se trouve dans un quartier encore peu urbanisé. En face de leur établissement, il y a certes le mur, qui mesure un peu plus de 3 m. de haut et se trouve à une trentaine de mètres de leur façade, mais ils en sont séparés par une belle promenade arborée. Il y a aussi le bâtiment imposant de la barrière du Roule :

|

| La barrière du Roule, en 1859, peu de temps avant sa démolition. |

Comme on l'a dit, cette barrière canalise le flux des voyageurs et des promeneurs qui sortent de Paris depuis le faubourg Saint-Honoré. L'emplacement choisi par les Cibot-Uginet est idéalement situé pour capter une partie de cette clientèle potentielle qui vient dans ce quartier pour se distraire. A quelques numéros de leur établissement, il existe depuis 1812 un bal très populaire, le bal Dourlans, qui est ainsi décrit en 1863 : « Dourlans (Leblanc, successeur), bal, café 4 billards, grand salon et grand jardin, contenant 4,000 personnes, bal les dimanches, lundis, jeudis et fêtes, boul. de l’Étoile, 41, près de l'Arc de Triomphe. » Après des transformations importantes en 1865, ce bal est devenu la salle Wagram. En 1861, sur le boulevard de l’Étoile, en plus du café Cibot-Uginet et du bal Dourlans, on compte 2 autres limonadiers, un vendeur de tabac et liqueurs et un restaurateur.

Après avoir signé le bail, les époux Cibot-Uginet se mettent très rapidement à l'œuvre pour faire construire un établissement avec le décor et l'équipement des meilleurs cafés parisiens. Ils sont accompagnés par un architecte qui s'appelle Chemin. Tout cela va très vite car dès le mois de juin 1856, le bâtiment est terminé, le café est équipé tant de meubles, que de vaisselles et de marchandises. Au même moment, Joséphine est enceinte. Elle accouche le 10 juin 1856 d'une fille, Eugénie Césarine, qui est immédiatement mise en nourrice dans la famille d'un tisserand à Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), à 130 kilomètres de Paris. Il était habituel à l'époque que les femmes engagées dans une activité professionnelle confient leurs enfants à des familles nourricières. Il existait toute une organisation pour assurer le recrutement des nourrices et le transport des enfants. C'est probablement pour cela qu'elle a accouché au 39 de la rue du Faubourg-Saint-Denis où devait se trouver une sage-femme qui assurait ensuite l’organisation de la mise en nourrice de l’enfant.

Un mois plus tard, le 12 juillet 1856, Martial Clément Cibot meurt dans une maison de santé, située 90 rue de Picpus (aujourd’hui dans le 12

e arrondissement). Une recherche sur cette maison de santé à cette adresse permet par exemple de trouver dans le

Paris médical, de 1853, dans la liste des maisons de santé pour le traitement des aliénés à Paris et sa banlieue : « Mme Reboul-Richebraques, rue Picpus, 90 : reçoit des aliénés et des pensionnaires libres. ». On trouve plusieurs mentions similaires dans ces années-là mentionnant cette maison de santé comme assurant le traitement des aliénés. En l'absence de plus d’informations, il est difficile de conclure, sinon que la vie de Martial Clément Cibot s'est terminée brutalement et prématurément, après avoir lancé et mené à bien un projet ambitieux de café parisien. Peut-être a-t-il souffert de surmenage ? Après l'enterrement au cimetière du Père-Lachaise, le 14 juillet 1856, Joséphine Uginet-Chapot, veuve Cibot, doit régler les affaires qu'elle a menées avec son mari, car elle est donatrice du quart des biens de son mari, le restant revenant à ses deux filles dont elle est tutrice. C'est ainsi qu'elle fait appel à M

e Amy, notaire à Passy (aujourd’hui dans le 16

e arrondissement de Paris), pour faire un inventaire complet de tous les biens, des actifs et des créances du couple afin de régler la succession. C'est ce document que nous avons trouvé et qui nous permet de reconstituer l'histoire du café des époux Cibot-Uginet

L'inventaire nous permet de nous faire une idée de l'agencement et de l'ameublement du café. Au rez-de-chaussée, la grande salle de 80 m

2 est ouverte sur l'avenue, qui est encore le boulevard de l’Étoile. On y trouve, comme il se doit, un comptoir en bois avec un dessus de marbre, des divans en velours grenat, autrement dit des banquettes, des tables de café en marbre avec des pieds en fonte, des tables en tôle avec pied en fonte (probablement des tables rondes) et 56 chaises. Pour éclairer cet espace, pas moins de 8 lampes et un lustre à gaz, ainsi qu'une lampe atmosphérique (je n'ai pas réussi à trouver de quoi il s'agissait). Une pendule ronde (œil de bœuf) permet de donner l'heure. Enfin, la salle est ornée de 3 glaces dans leurs cadres dorés. Nous savons aussi que des dorures ornaient la salle. J'ai eu du mal à trouver des images qui représentent l'intérieur d’un café parisien à cette époque. Ce célèbre tableau de Degas donne une idée avec la banquette rouge, les tables en marbre, les miroirs aux murs :

|

| L'Absinthe, Edgar Degas, 1875-1876 |

|

| Un café du boulevard du Temple, 1861 |

|

| La Prune, Edouard Manet, 1877 |

|

| Henri Gervex, 1877 |

A l'étage, une salle d'une soixantaine de m

2 accueillait les joueurs de billards, avec 2 tables de billards. L’ameublement est un peu plus réduit avec seulement 8 tables en marbre et un seul divan. En revanche, il n’y a pas de glaces au mur.

L'inventaire de la marchandise nous donne un aperçu des consommations proposées. Ce sont d'abord des liqueurs, de l'absinthe – la boisson par excellence des cafés parisiens au XIX

e – des eaux-de-vie, Kirch, Rhum, madère, etc. On remarquera la faible place du vin, 260 l. et seulement 12 l. de Champagne à mettre en regard des 850 l. de liqueurs et spiritueux. On constate qu'il n’y a pas de bière. Ils sont donc surtout des débitants d'alcools forts. Ils offrent aussi à leurs clients des jeux, soit des billards à l'étage, soit des jeux de société au rez-de-chaussée, avec le « lot de damiers, tablettes et tapis à jeux » qui est inventorié. On pouvait aussi y lire les journaux. Même si un fourneau est indiqué, il semble qu’il n'était pas prévu de servir à manger. Il était simplement possible de servir du café, comme le laisse comprendre les achats de sucre et café qui sont répertoriés.

Au premier étage, les époux Cibot-Uginet se sont réservés un logement composé d'une seule pièce, probablement d’une quinzaine de m2 dans laquelle on trouve un lit, une table ovale, une table de nuit, une toilette-commode, une armoire et un fauteuil Voltaire, tous en acajou. L'inventaire permet de connaître l'habillement complet du couple. Ils ne possèdent quasiment pas de biens précieux, à l’exception d’une timbale en argent marquée J. U. (Joséphine Uginet ?) et un couvert en argent, à filets, marqué F. C. (probablement C. pour Cibot). Leur situation financière devait être assez tendue car ils ont été obligés de mettre leurs montres en gage, au Mont de Piété. Notons que le seul livre qu’ils possèdent est l'

Histoire de Paris, par Dulaure, dont ils n'ont que quelques fascicules (livraisons).

L'inventaire permet de faire un bilan de la situation financière des époux Cibot-Uginet. Il y a suffisamment d'éléments pour savoir que la construction de l'établissement leur a coûté 21 500 francs, le mobilier 5 800 francs et la marchandise 5 200 francs, soit un total de 32 500 francs. Dans la construction, les poste de dépense les plus importants sont les peintures et dorures (5 305 fr.), la maçonnerie (3 800 fr.), la menuiserie (3 200 fr.). Que le poste le plus important soit la peinture et la dorure montre le soin qu'ils ont apporté à la décoration de leur établissement. Comme souvent à l'époque, ils avaient de nombreuses dettes. Dans leur cas, ce sont tous les crédits accordés par leurs fournisseurs ou par les artisans qui ont contribué à la construction de l'établissement. En définitive, sur les 32 500 francs, ils devaient encore 24 400 francs. Cependant, leur richesse était constituée de ce fonds de commerce qu'ils avaient créé et que les experts estimaient à 17 000 francs. Avec la valeur des biens inventoriés et les 4 000 francs que leur devait encore M. Thomas sur la vente des Batignolles, leur situation financière présentait un actif net de 2 800 francs. Pour donner un ordre de grandeur sur ces sommes, il faut savoir qu’en 1853, un manœuvre du bâtiment à Paris gagnait 1,70 francs par jour et que les ouvriers qui ont travaillé à la construction de leur établissement (menuisier, peintre, maçon, serrurier, etc.) gagnaient entre 4 et 5 francs par jour, soit de l’ordre de 1 000 francs par an. En 1852, un journalier agricole gagnait 550 francs par an.

Pour ceux que cela intéresse, j'ai reporté dans un fichier excel l'ensemble des éléments chiffrés de cet inventaire :

cliquez-ici.

Grâce aux différents cadastres en ligne, l'emplacement du café Cibot-Uginet est parfaitement identifié. Il se trouve actuellement au 47 avenue de Wagram dans le 17

e arrondissement, près de la place des Ternes. Lorsqu'ils se sont installés, en 1856, la portion de l’avenue entre la place de l'Etoile et la place des Ternes formait le boulevard extérieur de Paris le long du mur de l’Octroi (ou mur des fermiers généraux). La numérotation, uniquement paire, partait de la barrière du Roule (actuellement place des Ternes), en direction de l’Étoile. Leur adresse était alors le 4 boulevard de l’Étoile, aux Ternes (ou Thernes), à Neuilly (aujourd’hui Neuilly-sur-Seine). En 1860, cette partie de la commune de Neuilly a été rattachée à la ville de Paris, lors de l’extension des limites territoriales de Paris pour devenir une partie du 17

e arrondissement. Le mur a été démoli dès janvier 1860 et la numérotation a été changée pour être homogène avec les règles de numérotation de la ville de Paris. Le n° 4 est donc devenu le 47 du boulevard de l’Étoile. Enfin, en 1864, cette voie a été baptisée avenue de Wagram. L'emplacement actuel du café Cibot-Uginet est donc le 47 avenue de Wagram.

Le cadastre de Neuilly en 1846 montre l’emplacement et les constructions 10 ans avant leur installation. J’ai reporté les emplacements des futures constructions, avec la double numérotation.

Le plan permet de bien identifié l'épicerie de la veuve Vistel que le bail leur autorisait à louer à partir d'octobre 1858 pour y construire une extension de leur établissement entre le premier emplacement et la maison appartenant à leur propriétaire, M. Gauthier, qui fait l'angle (actuellement 49 avenue de Wagram et 1 avenue des Ternes). L’inventaire nous indique que cette extension n'a pas été construite, mais les successeurs ont bénéficié de cette possibilité. Dans le cadastre de la fin du XIX

e, on voir bien que l’extension a été construite et qu'elle est maintenant rattachée, du point de vue de la parcelle, à ce qui existait dès 1856 :

Cette construction en 2 étapes est bien visible sur les vues de l’établissement que l'on a grâce aux cartes postales. Sur celle-ci, j'ai reporté les différentes phases de construction. L'extension a bien été bâtie dan une style unifié avec celui de la construction d'origine, comme cela était stipulé dans le bail.

Cette vue nous donne une image du café telle qu’il était probablement lors de l’inventaire de 1856, avant les transformations du début du XX

e siècle. On voit la salle de rez-de-chaussée et, au-dessus les 5 fenêtres citées dans l'inventaire qui correspondent pour 4 d'entre elles à la salle de billards et pour l'autre à la pièce que les époux Cibot se réservait pour leur usage. Je suis enclin à penser que celle-ci est la fenêtre de droite, alors que les 4 fenêtres de la salle de billard correspondent avec l'entrée au-dessus de laquelle il est encore indiqué : « Billards au 1

er ».

Aujourd’hui, l'ensemble de la parcelle a une longueur sur l'avenue de 23 m. Le café d'origine a une longueur sur le boulevard de 11,6 m., comme l’annonce les termes du bail (c'était l’emprise du commerce de vins de Vicaire qui a été remplacé par le café Cibot-Uginet). La partie ajoutée à l'emplacement de l'ancienne épicerie Vistel mesure 6,6 m., ce qui laisse 4,8 m. pour le passage. Chaque fenêtre mesure à peu près 2,2/2,3 m. de large. En s'appuyant sur le cadastre de la fin du XIX

e, la profondeur du bâtiment peut être estimée à 6,6 m., ce qui fait une surface au sol du café d'origine de l'ordre de 75/80 m

2, soit avec l'étage, une surface de 150/160 m

2. La pièce réservée à l'habitation devait faire une quinzaine de m

2.

|

| Le Concert de l'Univers, vu sous un autre angle, en direction de l'Arc de Triomphe. |

Nous ne connaissons pas le détail de la vie de Joséphine Uginet-Chapot durant les 3 ans après le décès de son mari et cet inventaire. Il est peu probable qu'elle ait assuré seule la gestion de ce café, même si elle a dû rapidement trouver une solution pour faire face aux inévitables frais d'une telle immobilisation et aux nombreuses dettes qu'elle avait. Nous savons seulement qu'en 1858, elle payait encore une contribution personnelle et mobilière et une patente à cette adresse comme limonadière. Les archives lacunaires de la commune de Neuilly-sur-Seine ne permet pas de savoir jusqu'à quant elle a été imposée à cette adresse.

|

| Extrait de la Matrice des Contributions personnelle, mobilière et des patentes de la commune de Neuilly, pour l'année 1858. |

Dans l'

Almanach du commerce, il faut attendre l'année 1861 pour trouver le nom de Jeanson comme limonadier au 4, boulevard de l’Étoile. Nous n'avons donc pas d’information entre 1856 et 1860. Sur ce Jeanson, nous savons fort peu de choses, sinon qu'il se prénommait Eugène et qu'il était né vers 1828. C'est Victor Thabouret qui lui succède. Ce n'est probablement pas un hasard, car Victor Thabouret, né dans les Vosges en 1837, a épousé en juillet 1866 Caroline Viardet, la cousine germaine de Joséphine Uginet-Chapot. Lors de ce mariage, il est qualifié de limonadier, domicilié 47 avenue de Wagram et un de ses deux témoins est justement Eugène Jeanson, lui aussi qualifié de limonadier, domicilié 47 avenue de Wagram. Dans l'

Almanach du commerce de 1870, il est annoncé ainsi : « Thabouret, café de l'Univers, déjeuners et soupers, bières anglaises et de Bavière, avenue Wagram, 47 ». C’est la première mention de ce nom de café de l’Univers. Est-ce qu’il était dans les intentions des Cibot-Uginet de l'appeler comme cela ? On ne sait pas.

Ensuite,

La Brasserie de l’Univers se lance dans le concert en 1894, d'où le nom de

Concert de l'Univers que l'on voyait sur la carte postale. Elle a été entièrement rénovée en 1898, avec les fauteuils rachetés à l’Horloge, puis une seconde fois en 1904. La façade a ensuite été profondément transformée, soit à cette dernière date, soit encore postérieurement. Disparaissent alors les fenêtres à arcade qui devaient provenir de la construction initiale, comme on le voit sur cette carte postale postérieure à celles que j'ai présentées ci-dessus.

Jacques Salles a écrit en 1975 : « A descendre aujourd’hui l’avenue de Wagram de l’Étoile aux Ternes, on a quelque peine à imaginer qu’elle fut, il y a un siècle, un des hauts-lieux du spectacle parisien. En effet, au début du XX

e siècle, le trottoir des numéros impairs offrait au passant deux cinémas d’exclusivité (le Royal au n° 39 et le Lutétia au n° 31), un théâtre (le théâtre de l'Étoile), une salle de bals et de réunions (la salle Wagram au n° 39), un music-hall (l'Empire au n° 41), et un café-concert (le Concert de l'Univers au n° 47). »

Récemment, ce lieu s'est illustré en abritant un cercle de jeux, Le Cercle Wagram, qui a été fermé en 2011. Aujourd’hui, il abrite un restaurant, qui est à la place du café d'origine :

The Place to be… et une salle d'évènements :

Le Pavillon Wagram. Comme on le voit sur cette vue récente, il ne reste plus de traces visibles de la construction d'origine, mais la construction en 2 étapes est encore perceptible sur la façade.

Quant à Joséphine Uginet-Chapot, après ses deux mariages terminés prématurément et les ambitions parisiennes avortées, elle a préféré se trouver un mari au pays, autrement dit en Savoie. Le 12 juillet 1859, à Venthon, soit 3 ans après le décès de son deuxième mari, elle épouse un conservateur des hypothèques de 14 ans son aîné, Joseph Barféty. Ses parents sont restés à Paris. Quant à ses enfants du deuxième mariage (il n'y en avait pas eu du premier), l’aîné, Madeleine Cibot, est devenue religieuse à Toulouse, où elle est décédée en 1929 comme Supérieure des Sœurs de Nevers. La cadette, Eugénie Césarine, est morte en nourrice, à 13 mois, le 17 juillet 1857, à Thiron-Gardais dans l’Eure-et-Loir. Sa mère est qualifiée de limonadière, domiciliée à Paris, 4 barrière du Roule. Après ce mariage, la vie de Joséphine Uginet-Chapot est celle de l'épouse d’un conservateur des hypothèques, « un chrétien convaincu et un homme d’éducation parfaite », loin des rêves des époux Cibot-Uginet qui voulaient leur part dans ce que l'on a appelé la fête impériale, qui est ce temps de prospérité du Second-Empire. C'est ce moment où un nouveau Paris en train de naître, sous l'impulsion de Napoléon III et du baron Haussmann et que Paris est en train de devenir la Ville-Lumière.

Joséphine Uginet-Chapot, veuve Joseph Barféty est morte à Venthon, le 25 avril 1902 à l'âge de 71 ans.

Généalogie ascendante et descendante de Joséphine Uginet-Chapot :

cliquez-ici.