Gabriel (Marie Jules Gabriel) Magron [12] est né à Prauthoy le 8 février 1869, fils de Jules Magron [24] (1818-1892) et de sa deuxième épouse, Céline Prodhon [25] (1831-1909).

|

| Gabriel Magron (1869-1946) |

Origines de Gabriel Magron

Du côté de son père, la famille Magron est originaire des Vosges. Son grand-père, Barthélemy [48], est né à Vexaincourt en 1787. Il a perdu ses parents jeune. On le retrouve vers 1809 à Is-sur-Tille, une commune de la Côte-d’Or au nord de Dijon, où il est cordonnier. Comment et pourquoi est-il arrivé là ? On ne sait pas le dire. En novembre 1810, il épouse une jeune fille du bourg, Marie Mathieu [49] (1786-1847), elle-même fille de cordonnier. Après la naissance d’un premier enfant, Barthélemy Magron et Marie Mathieu s’installent à Prauthoy, un bourg au nord de Dijon, dans la Haute-Marne sur la route nationale qui mène à Langres. Il y exerce le métier de cordonnier jusqu’à son décès en 1855. Son fils Jules suit les traces de son père, mais très vite, il devient épicier et buraliste à Prauthoy. Jusqu’à son décès en 1892, il exercera cette activité qui lui a permis d’accéder à une aisance certaine.

Jules Magron s’est marié deux fois. Avec sa première épouse, Zélia Dargentolle (1820-1861), il a eu trois enfants : Louise (1851-1942), Ernest (1852-ap. 1922) qui semble avoir eu une vie aventureuse, entre Prauthoy, Reims et la Belgique (Liège, Mons) où il a fait souche et Marie (1857-1931), restée célibataire. Nous reparlerons de Louise.

|

| Tombe de la famille Magron, à Prauthoy |

Après le décès de sa femme, Jules Magron a épousé en 1866 Céline Prodhon, une demoiselle de magasin de Langres, fille aussi d’épicier, donc probablement une connaissance de Jules Magron. Toute l’ascendance de Céline Prodhon se situe à Langres et aux alentours (voir en particulier cet article sur la famille de sa mère, les Sommier).

Jules Magron et Céline Prodhon ont eu trois enfants : Gabriel, notre arrière-grand-père, Jeanne (1870-1940) qui a épousé un receveur de l’enregistrement, Lucien Depardieu, et enfin, Camille (1876-1940), qui est célèbre pour son don des langues. Traducteur-juré auprès du tribunal de Paris, il se disait capable de parler treize langues.

|

| Annuaire du commerce Didot-Bottin, 1923 |

|

| Excelsior, du 27 mars 1934 |

Formation de Gabriel Magron

On ne sait rien de l’enfance et de l’éducation de Gabriel Magron. Dès le recensement de 1881, alors qu'il n'a que douze ans, il a déjà quitté la maison familiale de Prauthoy, probablement parce qu'il est interne dans un collège de Dijon. Peut-être est-ce Saint-François-de-Sales, une école religieuse de Dijon, comme plus tard son frère Camille, dont le nom apparaît dans les bulletins de l’école. Il n'est pas plus présent dans sa famille en 1886, mais c'est qu'alors, il s'est engagé dans un cursus de formation pour devenir pharmacien.

Pourquoi a-t-il choisi la pharmacie ? Il est probable que l’exemple de son beau-frère a pu susciter en lui cette vocation. En effet, sa sœur aînée Louise, a épousé en 1872 un pharmacien de Langres, Charles Sommelet (1843-1926), qui tenait une officine place Ziegler depuis au moins 1872.

|

| La pharmacie Sommelet est à droite. La librairie Sommier, au milieu, était tenue par des cousins de Céline Prodhon. |

Peut-être que Charles Sommelet a pris son beau-frère, qui avait l’âge d’être son fils, en stage ? Dans tous les cas, il a aussi suscité des vocations chez ses trois fils. L’aîné, Marcel Sommelet (1877-1952), est devenu un brillant pharmacien d’hôpital et un des spécialistes français de la chimie organique. Il a donné son nom à une réaction chimique (notice sur Marcel Sommelet).

|

| Marcel Sommelet (1877-1952) |

Les deux autres fils de Charles Sommelet et Louise Magron ont aussi suivi les traces de leur père. L’aîné, Jules (1873-1893), est décédé encore étudiant en pharmacie et le cadet, Henry (1883-1950), a tenu la pharmacie de la place Ziegler jusqu’en 1949, ce qui représente plus de soixante-quinze ans de la famille Sommelet, pharmaciens à Langres, entre le père et le fils.

Le cursus de formation pour être pharmacien se décomposait en trois ans de stage dans une officine, puis trois ans d'école (voir le détail ici). Pour s'engager dans ces études, il fallait avoir plus de seize ans et justifier soit du baccalauréat, soit d'un certificat d'études de l'enseignement secondaire spécial. Gabriel Magron a donc pu débuter son stage en juillet 1885 ou juillet 1886, peut-être chez son beau-frère, à Langres, ou, plus probablement, dans une pharmacie de Dijon. Comme on le verra, il n'avait probablement pas le baccalauréat. Le stage était validé lors d'un examen où l'on demandait à l'élève : 1° La préparation d'un médicament composé, galénique ou chimique, inscrit au codex ; 2° Une préparation magistrale ; 3° La détermination de trente plantes ou parties de plantes, appartenant à la matière médicale, et de dix médicaments composés ; 4° De questions sur diverses opérations pharmaceutiques. Il a ensuite pu intégrer en 1889 l'École préparatoire de Médecine et de Pharmacie de Dijon qui menait au diplôme de pharmacien de 2e classe. S'il avait eu le baccalauréat, il aurait pu viser le diplôme de pharmacien de 1re classe. Il obtient brillamment son diplôme à la session de novembre 1892 avec la mention « très bien » aux trois examens :

|

| Nouvelle Bourgogne, du 26 novembre 1892 |

Ces trois examens sont :

Premier examen :1° Epreuve pratique d'analyse chimique ;2° Epreuve orale sur la physique, la chimie, la toxicologie et la pharmacie.Deuxième examen :1° Epreuve pratique de micrographie ;2° Epreuve orale sur la botanique, la zoologie, la matière médicale, l'hydrologie, la minéralogie.Troisième examen :1° Epreuve orale sur les matières premières de cinq préparations chimiques et de cinq préparations de pharmacie galénique.2° Préparation de cinq compositions chimiques et de cinq compositions de pharmacie galénique (Nota : La pharmacie galénique, du nom du célèbre médecin grec du IIᵉ siècle, Galien, est la science et l'art de préparer un principe actif pour le rendre administrable au patient sous une forme qualifiée de galénique. Comprimé, pilule, sachet, solution injectable, suspension, liposome sont des exemples de formes galéniques.)

C'est peu de temps avant son examen qu'il perd son père, en avril 1892. Il se rend avec son demi-frère Ernest à la mairie de Prauthoy pour déclarer le décès. Très logiquement, il est qualifié d'étudiant en pharmacie à Dijon. Nous savons qu'il habitait alors à Dijon, 52, rue des Forges. C'est aussi comme cela qu'il est qualifié lors du recensement des jeunes gens pour la conscription militaire, en 1889. Il est d’ailleurs réformé pour une « pointe de hernie à gauche ». Sa fiche matricule nous le décrit ainsi : cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front rond, nez droit, bouche petite, menton rond et visage ovale. Il mesure 1,67 m.

Gabriel Magron, pharmacien à Dijon

Muni de son diplôme, Gabriel Magron travaille probablement dans une des pharmacies de Dijon, comme employé. Trois ans plus tard, le 18 septembre 1895, il achète au pharmacien Vital Guyétand son établissement situé à Dijon, 112, rue Monge, la « Pharmacie de la Porte d’Ouche », au prix de 35 000 francs pour le fonds de commerce et 10 000 francs pour les marchandises. Cette transaction inclut le bail du local et du logement associé au-dessus. N'ayant pas d'épargne disponible, il s'engage vis-à-vis de son vendeur à le payer en dix échéances de 4 500 francs, à partir du 1er octobre 1896, avec un intérêt de 5 %.

Il prend possession des lieux le 1er octobre 1895 et à partir de ce moment-là, il habite à cette adresse. Au début de 1896, il est aidé par un élève pharmacien, Ernest Baudin, qui deviendra ensuite son employé.

|

| Vue actuelle (juin 2024) du 112, rue Monge, à Dijon (au centre de la photo). |

Désormais installé, Gabriel Magron se marie le 9 avril 1896 à Beaune avec Berthe Duthu, née dans la même ville le 11 décembre 1875, fille d'Auguste Duthu (1835-1897) et Pauline Poirier (1844-1895). Auguste Duthu et son frère Jules Duthu possédaient une entreprise de transports et de déménagements dont les bureaux et les entrepôts se trouvaient à Beaune et Dijon (sur la famille Duthu, voir cet article).

|

| Beaune, 39, rue du Faubourg Saint-Nicolas, maison Duthu, où est née et a vécu Berthe Duthu |

Berthe Duthu a vécu à Beaune jusque vers 1895, date à laquelle son père, désormais veuf, est venu s'installer avec sa famille à Dijon. En 1896, ils y sont recensés au 81, rue du Faubourg Raines, non loin de la rue Monge où, au même moment, Gabriel Magon était pharmacien. Ils étaient donc tous les deux des habitants du quartier de la Porte d'Ouche, mais, à cette époque et dans ce milieu, cela ne suffisait pas pour se rencontrer et se marier. Probablement grâce aux nombreux réseaux et organisations de sociabilité, les deux jeunes gens ont été mis en relation. Pour donner un exemple, l'oncle de Berthe Duthu, Jules Duthu, et Vital Guyétand, qui avait vendu sa pharmacie à Gabriel Magron, appartenaient tous deux au comité d'organisation d'une association caritative du quartier, l'« Œuvre de la bouchée de pain ».

|

| Berthe Duthu, ép. Magron (1875-1955) |

Lors du mariage, les témoins de Gabriel Magron ne sont pas ses frères, comme cela était souvent le cas, comme pour son épouse Berthe. Il s’est fait accompagner par un élève-pharmacien, Ernest Péron. Visiblement, à la suite du décès de son père, des dissensions sont apparues entre les frères et sœurs dont on ne connaît pas exactement la nature. La famille s’est dispersée, les biens à Prauthoy ont été vendus et la mère, Céline Prodhon, est allée vivre chez son beau-frère à Bourbonne-les-Bains. Cela explique probablement que Gabriel Magron n’était accompagné le jour de ses noces que par sa mère. Après le mariage, le couple s'installe au 112, rue Monge, au-dessus de la pharmacie, là où vivait déjà Gabriel Magron en célibataire.

Pendant cette période, le nom de Gabriel Magon apparaît souvent dans la presse locale. En l’absence de services organisés d’urgence ou de pompiers et devant le peu de médecins disponibles, les pharmaciens faisaient souvent office de premiers secours. Notre arrière-grand-père ne dérogeait pas à la règle, comme le prouve ce fait divers, choisi parmi tous ceux où son nom est cité :

|

| Le Progrès de la Côte-d’Or, du 22 juillet 1897 |

1° Spécialités diverses, comprenant vins, sirops, pastilles, dragées, poudres, pilules, élixirs et diverses autres préparations spécialisées : 2 4002° Produits chimiques et pharmaceutiques comprenant :

Sels divers de mercure : 160Sels de quinine : 500Sels de potassium, de magnésie, de soude, de fer, de manganèse, de zinc, de bismuth, de morphine : 1 600

3° Herboristerie consistant en plantes, fleurs, racines, feuilles, etc. : 1 3004° Vins médicinaux : 3005° Sirops divers : 3006° Eaux minérales : 3807° Extraits secs et liquides : 5008° Quinquina, écorces et poudres : 2509° Bandages et accessoires de pharmacie : 55010° Pommades et onguents : 25011° Farines et graines de lin et de moutarde : 15012° Teintures et alcoolats, essences diverses : 70013° Eaux distillées diverses : 20014° Alcools, ammoniaque, éther et acides divers : 460

Ces pilules avaient peut-être une réelle efficacité médicale, mais ne semblent pas avoir été une source significative de revenu comme on le verra par la suite. Le nom choisi et l'allusion à la maison de santé dans cette publicité sont probablement une référence directe à la maison de santé des Sœurs augustines de Meaux, à Paris, où est morte la mère de Berthe Duthu, en juin 1895.

|

| Vue actuelle de l'emplacement de la propriété Magron, à Montchapet (38, rue de Rouen, à Dijon). Depuis, le quartier s'est urbanisé et construit, mais reste une zone résidentielle. |

|

| Le Progrès de la Côte-d’Or, du 17 février 1903 |

L'acte de vente montre une dépréciation significative de la valeur du fonds de commerce. Gabriel Magron est amené à le céder au prix de 15 000 francs, alors qu'il l'avait acheté 35 000 francs, soit une dépréciation de 57 %, ce qui est considérable. Il se retrouve dans la situation difficile où tout le prix de vente du fonds couvre seulement le restant dû au précédent vendeur, Vital Guyétand, qui avait obtenu comme garantie de paiement le nantissement du fonds de commerce. Autrement dit, financièrement, il se retrouve dans la même situation qu'en 1895, sans aucune épargne. Et pourtant, d'après mes calculs, à la date de la vente, Gabriel Magron a déjà payé 42 525 francs à son vendeur en capital et intérêts. La part de capital remboursé est, si j'ose dire, partie en fumée. Seules les marchandises peuvent être revendues au même prix que huit ans plus tôt. Mais, sur les 10 000 francs qu'il pouvait espérer, il doit en céder immédiatement 3 000 à ses créanciers, M. et Mme Bergerot, qui devaient s'impatienter.

Les affaires ne vont guère mieux du côté de la vente de la propriété de Montchapet. Après une nouvelle proposition de mise à prix à 13 000 francs en mars 1903, Gabriel Magron et Berthe Duthu sont obligés de la proposer à 8 000 francs lors d'une adjudication en avril 1903. Ils en obtiennent 9 000 francs, ce qui ne couvre ni le prix d'achat de la parcelle, qui n'était toujours pas réglé, ni la créance Bergerot qui restait due, le tout se trouvant grevé par les intérêts courus depuis et les frais d'actes. En définitive, selon mes calculs, après la conclusion de cette vente, et après avoir payé les sommes dues, ils se trouvent encore débiteurs de presque 3 000 francs, sans compter qu'ils n'ont pas pu récupérer les 2 500 francs de travaux qu'ils y ont mis (somme estimée sur la base de la valeur assurée). On sent qu'en ce mois de mars 1903, ils sont pressés de solder leurs affaires dijonnaises et probablement de quitter la ville où ils habitent provisoirement au 13, rue Diderot. Dès le 5 mars 1903, ils donnent procuration à un comptable, M. Clément, pour conclure la vente de la propriété de Montchapet et plus généralement les représenter. L'acheteur de la pharmacie leur devait encore de l'argent. Ils n'attendent pas le mois de juin et trouvent quelqu'un, toujours en mars 1903, pour leur racheter la créance de 1 000 francs qui leur restait due. Pourtant, entre les frais et les intérêts demandés par l'acheteur, ils perdent encore un peu d'argent.

Ce tableau de la situation financière et patrimoniale de Gabriel Magron et Berthe Duthu peut sembler sombre. Il est vrai qu'en ce printemps 1903, ils quittent la ville avec toujours des dettes. La vente de la pharmacie, après huit ans d'activité, ne leur permet de récupérer que 6 987,50 francs sur la valeur du fonds et des marchandises acquis en 1895. Ils doivent encore 3 000 francs à leurs débiteurs, même si, par ailleurs, ils ont récupéré 14 000 francs de la vente de la maison de Beaune. Certes, les actes retrouvés ne donnent pas une vision complète de leur situation financière. Peut-être qu'ils ont pu mettre de côté une part de leurs gains et des sommes reçues en héritage. Mais leur situation devait être difficile. Pour preuve, le très court délai entre la deuxième adjudication de la propriété de Montchapet du 4 mars 1903 et la troisième du 1er avril 1903, où ils acceptent de passer d'une mise à prix de 13 000 francs à 8 000 francs en moins d'un mois, montre bien qu'il y avait une vraie urgence pour eux à vendre ce bien.

Tout ce qui précède renforce une interrogation que j'ai toujours eue. Pourquoi avoir quitté Dijon et être partis si loin de leur région d'origine, à Roubaix ? Certes, en 1903, ni l'un ni l'autre n'avait encore de famille proche dans la région. J'ai un temps pensé que la faillite du négoce de vins des frères de Berthe, Adolphe et Auguste Duthu, qui a dû léser beaucoup de producteurs et négociants locaux, a probablement rejailli sur eux. C'est une explication, mais ce n'est probablement pas la seule. En découvrant leur propre situation, grâce à tous ces actes notariés, j'en suis arrivé à penser qu'ils avaient peut-être eux-mêmes une page à tourner à Dijon. Avaient-ils d'autres dettes ? Voulaient-ils mettre de la distance avec certains créanciers ? Peut-être. Je pense surtout qu'ils avaient engagé leur vie de couple sur un grand pied, qui était celui que Berthe Duthu avait connu dans sa famille et dans sa jeunesse. L'achat du clos de Montchapet le montre bien. Alors qu'ils étaient déjà lourdement endettés, ils n'ont pas hésité à se lancer dans des dépenses importantes qui n'étaient pas indispensables. Comme on l'a vu, la réalité les a rattrapés. Brillant pharmacien comme le montre le résultat de ses examens, Gabriel Magron n'avait peut-être pas les qualités pour être un bon commerçant et un habile gestionnaire ? Il a probablement payé trop cher le fonds de pharmacie en 1895 et n'a pas su négocier la vente dans les conditions les plus favorables pour lui, huit ans plus tard. De même, les tribulations financières de la propriété de Montchapet ne montrent pas un sens aigu des affaires et une juste appréciation de la valeur des choses. En choisissant de s'éloigner de Dijon, il y avait peut-être le souhait de recommencer une vie plus modeste, du moins sur le plan financier et patrimonial, ce qui nécessitait de mettre une certaine distance avec le monde qu'ils avaient connu et fréquenté à Dijon. Tout cela reste conjectural. Il y a des secrets qui restent enfouis à jamais.

Ceci étant dit, cela n'enlève aucun mérite à notre arrière-grand-père Gabriel Magron. Du témoignage de notre grand-père, Gabriel Magron était passionné par son métier de pharmacien. Son plaisir était de créer des nouveaux remèdes, comme cela était encore possible à l'époque pour un pharmacien d'officine. Et, toujours aux dires de notre grand-père, ce n'était pas un homme intéressé par l'argent. Il a laissé le souvenir d'un homme doux, discret et bon, d'un caractère accommodant et bienveillant. Peut-être était-il un peu trop bon et gentil quand il s'agissait de négocier ou de se faire payer par les clients, à une époque où l'usage était d'avoir un compte chez les commerçants (à titre d'exemple, lorsque Gabriel Magron s'est marié, le total des sommes dues par ses clients, après six mois d'exercice, était de 2 000 francs).

Gabriel Magron, pharmacien à Roubaix

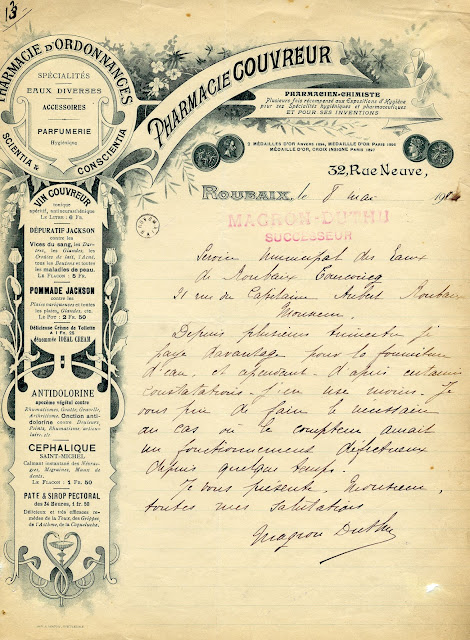

Nous ignorons ce que Gabriel Magron a fait, ni où a vécu la famille entre mars 1903, date du départ de Dijon, et mai 1904 où on les retrouve à Roubaix. En effet, à cette date, un courrier aux services des eaux de Roubaix pour signaler un dysfonctionnement du compteur laisse penser que Gabriel Magron est désormais le successeur de la pharmacie Couvreur à Roubaix, comme l'atteste le tampon « Magron-Duthu successeur ».

La mort subite et visiblement inattendue d'Henri Couvreur, l'ancien pharmacien, à l'hôpital d'Arras le 26 mai 1904, perturbe le projet de reprise. Le 3 juin, la veuve Couvreur-Rasson est obligée de rassurer sa clientèle en passant une annonce dans les journaux :

|

| Journal de Roubaix, du 3 juin 1904 |

Autrement dit, le décès de l'ancien pharmacien ne change rien et Gabriel Magron reprendra bien la pharmacie. On peut d'ailleurs en déduire que la vente du fonds de commerce n'avait pas été finalisée, car sinon, ce décès n'aurait eu aucun impact. De fait, peut-être en attendant le règlement de la succession, Gabriel Magron est revenu avec sa famille dans la région dijonnaise. En effet, le 30 mars 1906, il est recensé avec sa femme et ses enfants comme pharmacien à Varois-et-Chaignot, un village de moins de 300 habitants à une dizaine de kilomètres au nord-est de Dijon. Il n'avait probablement pas d'officine, car le village est trop petit et les différents annuaires de la profession ne signalent aucune pharmacie dans ce lieu dans ces années-là. Travaillait-il dans une des nombreuses pharmacies de Dijon ? On ne sait. Quelques mois plus tard, le 1er octobre 1906, il est de retour à Roubaix où, à ce moment-là, il est officiellement annoncé qu’il reprend la pharmacie Couvreur. Les difficultés ont alors été levées.

|

| Le Journal de Roubaix, du 1er octobre 1906 |

Cet article confirme que Gabriel Magron a collaboré avec l'ancien propriétaire Henri Couvreur. On y apprend aussi qu'il a travaillé dans des pharmacies parisiennes. Ces stages n'ont pu se dérouler qu'entre 1892 et 1895 ou entre 1903 et 1906.

Depuis le mois d'octobre 1906 jusque vers 1942 (on trouve encore une annonce de pharmacie de garde pour le 24 octobre 1942), Gabriel Magron a continûment géré cette pharmacie située à Roubaix, au n° 32, rue Neuve, devenue la rue du Maréchal-Foch, à l'angle avec la rue des Fabricants.

|

| Roubaix, 32, rue du Maréchal-Foch [ancienne rue Neuve] |

Pendant toutes ces années, la pharmacie apparaît souvent dans la presse locale pour des annonces de produits ou comme dépositaire de médicaments. Cette boîte d'une poudre contre la transpiration porte l'étiquette de la pharmacie :

|

| Het Colk, du 21 avril 1913 |

Vers 1942 ou 1943, Gabriel Magron songe à se retirer. Il a maintenant plus de soixante-dix ans. Ses enfants sont installés et le dernier est marié. C'est alors qu'ils vont vivre avec leur fille Berthe qui est assistante sociale à l’usine Pechiney de Saint-Auban, sur la commune de Château-Arnoux, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ils habitent dans la cité attenante à l’usine, avenue Alsace-Lorraine. Gabriel Magron y décède le premier, le 19 avril 1946, à 77 ans. Son épouse, Berthe Duthu, lui survit quelques années et décède le 20 janvier 1955, à 79 ans.

|

| Gabriel Magron et Berthe Duthu |

Ces deux photos sont extraites de ce film que j'ai composé sur la base de plusieurs films mis en ligne par un de nos cousins Magron :

On peut s'étonner que les photos de Gabriel Magron et Berthe Duthu qui illustrent cet article soient prises de profil et non de face. C'est à la demande de Berthe Duthu qui ne voulait pas que l'on voie son œil de verre. En effet, lorsqu'elle était enfant ou adolescente, elle a eu un œil crevé par un ciseau de couturière alors qu'elle faisait de la couture avec une amie. L'histoire ne dit pas exactement comme cela s'est passé.

Lien vers la généalogie de Gabriel Magron et Berthe Duthu : cliquez-ici.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire